鲁迅,作为中国现代文学的奠基者,以笔为刃,字字千钧,其文学地位无可撼动。

他的“我大抵是病了”成了emo文学模板;“人类的悲欢并不相通”是刷屏金句;“我真傻,真的,我明明知道”,完美契合当下人们偶尔想宣泄情绪的状态。

不得不说,鲁迅以独特方式“活跃”在网络,最绝的还是因为他写人的本事啊!

鲁迅小说里的疯癫性格

写下这个题目,是因为近期刚刚读过福柯的著作《疯癫与文明》,本作把疯癫作为文明进程中的社会产物来看待,使疯癫这一常人所认为的纯病理问题,上升到了一个社会化的层面,揭示出许多与人类文明发展进程相关的话题。不知为什么,读福柯的这本著作,突然想到了鲁迅小说。福柯在书中总是提到文学作品中的疯癫人物,并分析他们在作品中所起到的揭示主题的非凡作用。也许正是这一点让我联想到了鲁迅小说。在中国现代小说里,也许只有鲁迅小说里的疯癫性格表现得最为突出和鲜明。鲁迅小说的现代性也由此可见一斑。我并不想到鲁迅小说里为福柯的学说寻找论据,也不想借福柯之名印证鲁迅与他英雄所见略同。但既然一位思想家的笔触让我想到了另一位思想家的作品,我就决定到其中去爬梳一回,看究竟能找出一个怎样的洞天。

鲁迅对疯癫性格的描述不单是在小说里,在他的杂文和散文中,也经常借用疯癫性格来强化主题。《野草》里有一篇《聪明人和傻子和奴才》,鲁迅很有趣地把这三种类型人物进行了比较。奴才是那种只会“寻人诉苦”的废物,聪明人从来只向奴才报以虚假的同情,只有傻子,才愿意毫无顾忌地为奴才鸣不平,并且要为他打开一扇窗户。结果是,奴才把傻子告到了主人那里,主子又派了一群奴才把傻子赶走。奴才为自己受到主子的夸奖骄傲得不得了,连聪明人也“代为高兴”。鲁迅这里对人物身份的确认非常直接,人物之间的对比反差极大,他就是要用夸张的手法,直白地向人们展示这三种人的处世方式和最后结局。“傻子”是鲁迅认为的真正清醒者,其意象范围有点像他笔下的“狂人”。

鲁迅对于疯癫好像有一种特殊的敏感。他曾在家里突遇神经错乱者“杨树达”袭来,对方错乱的语言、古怪的举止、无礼的要求,使鲁迅产生了他是“装出来的”,是“学界和文界”的一些人对付“敌手”的武器的印象。当他得知对方确为“神经患者”时,他又立刻加以更正。

鲁迅小说里没有哪个人是真的疯子,《狂人日记》里的狂人越是癫狂却越显清醒。由于《狂人日记》在中国现代文学史上具有中国现代小说“开山之作”的特殊地位,人们通常只把这篇小说作为现代小说的宣言书来看待,对“狂人”也更多地以“清醒的战士”一笔带过。如果我们从疯癫性格的角度来分析一下,也许还会看出一些特别的内容。首先,鲁迅在开篇前的题记里说明,狂人病愈之后,早已“赴某地候补”,这个注释是意味深长的,从“狂人”而变为“候补”官员,二者的反差可以说就是“傻子”和“聪明人”的区别。其次,《狂人日记》里的狂人无疑是一个清醒者,不过说他是“清醒的战士”却还需要斟酌。其实,狂人的动作还没有达到砸开墙壁引入光明的程度。他的清醒在于他看出了一个“吃人的世界”正在自己面前展现,他的批判力度由此深刻。所有的人都在吃人,同时又要被别人吃,这又是狂人所理解的“吃人”理论的现代色彩。整部小说营造的,是一种恐怖的气氛,到处都有“吃人”者的目光,随时能够听到他们密谋的声音。“狂人”其实并不狂,他更多的是显出孤独和紧张,正因为清醒,所以才孤独,又因孤独而显出紧张。我们过多强调了狂人对四千年吃人历史的批判,其实我们还应看到,鲁迅本意更想揭示的,是“吃人”历史的延续和扩散。狂人并没有喊出冲破“铁屋子”的强音,而是“救救孩子”的呐喊。“疯子有什么好看”的强调,狂人陷入对吃人的极度恐惧,都向人们暗示着狂人疯癫性格的真实存在。从小说的意义上讲,狂人的疯癫性格的作用,并不在于丰富人物性格,而恰恰在于借将人物性格框定在一个点上反复强调,达到一种纵深的效果。

鲁迅小说的笔法是现代小说的冷峻和中国传统文学的白描手法的结合,他的小说没有大起大落、错综复杂的故事情节,但常常有十分鲜明的人物性格。这种性格的突出经常是靠人物语言来达到的。鲁迅常抓住属于某一人物的一两句语言加以强化,而这些语言从某种角度讲,又因其极端、荒谬和词不达意的特点,显示出某种疯癫色彩。我们不妨沿着《呐喊》《彷徨》的目录看下去,找寻出相关的例证。

丰子恺 作

《孔乙己》是个落泊的秀才,他有几句经典语言,一是关于“窃书”是“读书人的事”,“不能算偷”的狡辩;一是“多乎哉?不多也”的穷酸。这是两句极具疯癫性质的语言,其小说形态的具体体现就是,听众常常把这些语言来作笑料看待。孔乙己并不是个好顾客,因为他没钱,但人们都希望在酒店里见到他,因为他常常能说出疯癫性的语言。

《风波》里有个九斤老太,她对辫子之类的事情毫无察觉,从某种意义上讲,她的头脑早已单纯到了疯癫的程度,不管面对什么样的场景,她只会重复一句话:“这真是一代不如一代。”这句话没有明确所指,也没有专门用意,这正是疯癫语言的基本特征。在九斤老太的绝对超然面前,鲁镇上的男女老幼因为辫子的有无而造出的风波,反倒显出某种滑稽而又疯癫的色彩。

《阿Q正传》在鲁迅小说里具有同《狂人日记》相同的地位,也是鲁迅最着意塑造人物的一篇小说。阿Q的疯癫性格一样以语言的疯癫为主,动作和行为的夸张也起到相当作用。阿Q的经典性的“疯狂”语言,如“儿子打老子”“老子从前比你阔”“和尚动得我动不得”“我和你困觉”等等,这些极具颠覆色彩的语言,把阿Q推向了一种悲喜结合的性格巅峰。阿Q当然还有许多怪异举止,同样具有疯癫性,不管他在街上打架还是去参加革命,不管他去求爱还是临死画圆。阿Q的疯癫是鲁迅笔下始终从容操纵的性格特点。正是阿Q这些疯癫性的语言和行为,将小说中涉及的那些重大主题进行某种特殊的处理,使它们一一产生变形。

《白光》里的陈士成名落孙山后失望而归,他的精神显然已经崩溃,只能反复说出一句疯话:“这回又完了!”带着这样的绝望,他开始梦游般出行,最后变为漂浮在万流湖上的一具死尸。

《祝福》里的祥林嫂绝不能算是个疯子,但她在命运的强力打击下,逐渐趋于痴呆。祥林嫂那句逢人便说的话,一开始赚取了许多村人的眼泪和同情,到后来就让人家厌烦。那就是以“我真傻,真的”为开头的关于阿毛之死的故事讲述。其实当她不知道自己的反复已经让人厌烦的时候,她的性格中已流露出疯癫色彩。

《彷徨》里的大部分小说,都是以知识分子的灰色生活为主题的,这些小说在表现人物的疯癫性上,明显不同于《呐喊》里的许多作品。尽管《幸福的家庭》《肥皂》《高老夫子》这些小说里夸张手法运用很多,对人物性格的刻画也多漫画化的笔法,但鲁迅并不把他们写到疯癫处。鲁迅自己认为《彷徨》的技巧比从前更圆熟了,疯癫色彩的退却,也是一个标志吧。

客观地说,鲁迅并不一定多么自觉地想到要运用疯癫性格来突出人物,强化主题,他自己在解释对“杨树达”的误解时也讲过,他对神经病者的症状并未做过专门的研究。我也不想在此强调从疯癫角度探讨鲁迅小说有多么独特的价值。但有一个事实是很显然的,鲁迅在选择人物和人物语言时,在将人物故事和自己的思想主题相融合的过程中,对人物语言与举止的变形,性格中的疯癫色彩对小说所起到的特殊作用,是有深刻理解的。从这个角度挖掘和剖析鲁迅小说,对研究鲁迅小说,理解鲁迅小说,把握鲁迅的创作意图,都是有帮助的。

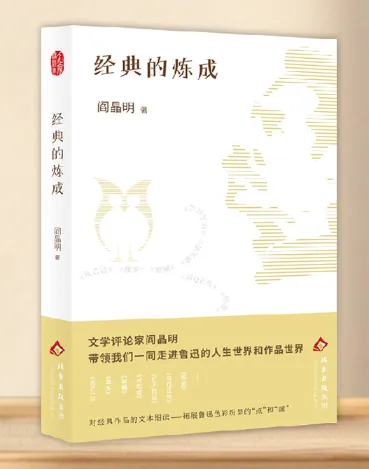

本文摘自《经典的炼成》。

推荐阅读

《经典的炼成》

阎晶明 著

北京十月文艺出版社

本书收录了阎晶明近年来关于鲁迅及其作品研究的学术随笔十篇,按照内容分为上下两辑。上辑五篇,是对鲁迅其人及其作品的整体阐释及侧面解读;下辑五篇,是对《孔乙己》《故乡》《祝福》《野草》等鲁迅经典作品的文本细读。

作为鲁迅相关研究领域的大家,阎晶明以细致严谨的研究分析和亲切易读的散文式表达,从鲁迅其人、其人生经历及其作品等各个角度切入,对经典作品进行细致的文本分析,阐述鲁迅何以成为鲁迅、鲁迅创作何以体现出多方面的超拔以及现代性自觉。