“命运是一条崎岖坎坷的小路,却也洒满了银色的月光。”

北漂清洁工、画家王柳云首部长篇小说《风吹起了月光》近日上市。小说围绕着主人公陈月华的成长史展开,年幼的月华被留在乡下,孤独地辗转于寄养家庭与学校之间,过早地接触到了成人世界。她在残酷与温柔并存的乡间如蒲草般蓬勃生长,亲戚间的人情冷暖,传统观念的风霜刀剑,都没能摧折她与生俱来的生命力。

她在方寸的土地之间,活着,感受着,想象着。

一个孩童眼中的世界,一段女性命运的书写,她像随风而起的月光,轻盈,自由,平和,温润,却足以在夜色将尽时温柔地笼罩天地。这双凝望着乡间世界的眼睛,最终又将看向何方?

让我们一起来到陈月华的世界。

以下是《风吹起了月光》节选。

夕阳从高耸的河岸沉下,教室窗户的玻璃上还余有几抹橘红色的亮光,校园后山顶的树梢和石尖也闪着昏红。风吹起了月光,淡淡如一片白石,在东边低矮的山顶升起,虚幻地飘移。这个时点,月亮和夕阳遥遥对望,它们见面了,但它们永远不会在一起。

一个矮小的年轻女人在木槿花丛那儿往教学楼张望,呼唤:国良,国良。

杨国良是我现在一年级班上的同桌,大我一岁,但并不比我高。他家在学校后山大河对岸那个村子里,他爸爸种水稻和水果,闲时也下河捕鱼。那边村里也有小学,但我们这是市郊区中心小学,国良的姑姑嫁到了这附近,也算半个城里人,她在小集市摆有固定摊位卖菜,顺便接了小侄子在家住,方便上学。

今天放学后,我们小组负责打扫教室,一共七八位同学,组长在讲台边赶作业,她要检查完我们的卫生、确认合格才能走。有两个人划拉了几下扫把就溜出了校门;还有两个在小花池那儿看蜻蜓飞,想捕捉一只红翅膀的,没捉到,又追赶了一会儿蝴蝶,忙活个没完……国良将一件衣服铺在空地上,一边练单手侧手翻,一边数数。他要连续侧翻三到五次,最后双脚落在那件衣服上,才算成功。他终于在四个侧手翻后准确跳立在衣服上,于是坐在小花坛旁歇息。他姑姑卖菜收摊晚,这当儿他用石头与枯枝搭造了个小房子,并捉了一条四脚蛇住在里边,又用树叶和花瓣覆盖住它。小四脚蛇可不明白自己为什么置身在那儿,惊慌失措地从石缝里拼命往外爬,他才搭的石头房啪地又塌成一堆碎石。

听到姑姑的呼叫,国良晃悠着个大圆脑袋跑了过去。姑姑发现他没拿书包。他忘了放在哪里,便小碾子似的东蹿西跑,末了终于在一棵树下找到了,坐上姑姑的三轮车回家。天空剩下几抹余光,虫群在细风里起伏鸣唱,我跟在他们的小三轮车后小跑着向家里赶去。

沿校门外铁路旁的小路,穿过火车站,就到了我和妈妈住的地方。那是一个叫白鹭湾的小火车站,经停的多为货运火车,站台上堆积着待装运的锰矿、锌矿、石膏石和从远处拉来卸载的煤。傍晚,有一趟慢火车在此停靠几分钟,供客人上下车。它一直只有很少的客人,稀疏的灯光昏沉沉照着,我无数次放学后在月台的大柱子后立下,打量每个路过的人,希望见到那个熟悉的身影走近或回头认出我,说:月儿,月儿,我是爸爸。然后亲密地抱起我,哪怕只说一句话便离去也是可以的。然而,希望落空了,我再没见到他。

走出站台,从小石子路到家,路旁小树丛忽高忽低的影子令人害怕,我从书包里拿出黑伞,打开,撑在头上。我的妈妈一见,飞跑过来抱住我,问我到底是从哪里走来的。她下班回来,在公路和铁路间来回走了几趟也没找见我,都急晕了。但我不会告诉她我心里的秘密。

我家租住的房子在二楼,后边是一排低矮的棚屋,每个租户一个煮饭间。这片红砖瓦楼是一家锌矿厂废弃的职工宿舍,厂子搬到别处后,这里密集地住着来城市谋生的农村人。妈妈才三十岁,但看上去苍老消瘦。她在城北郊一个菜市场给一户人家看摊卖豆腐,那对夫妻晚上做好豆腐,白天男人去一家钢铁厂上班,他老婆还要照顾两个孩子上学,所以雇人帮工。本来那户人家看不上我妈,说她太瘦了,怕是一盒豆腐也拿不动呢。所幸之前看摊的是妈妈的熟人元玲阿姨。她和妈妈同年,从外县嫁到这里,和一个城里人生了一个儿子,比我大一点儿。那男的偶尔干零活,就在火车站卸煤或拉矿石,但嫌累常不去,后来又买了辆摩托车夜里偷着载客。他爱喝酒,结果有一晚出车时出车祸死了。没到两个月,元玲阿姨的娘家人便来接她回去,她的儿子就留给公婆带。走之前,元玲阿姨来找我妈,和她反复说将来的打算。那时我妈妈给一家裁缝店做裤子,那老板做了很多裤子摆夜摊卖,一再拖了工钱不给妈妈,搞得我家很多时候连菜油也买不起,更别提吃上肉了。工作不好找,元玲阿姨便提议让我妈妈去接手帮忙卖豆腐,那人是她丈夫家的远亲。豆腐摊的女主人一再拒绝,元玲阿姨就陪我妈妈在那里试工了一个星期,女主人见我妈妈做事麻利,一分钱不落,才同意了。后来元玲阿姨离开的时候,不知出于什么原因,没和我们打招呼就悄悄走了,她儿子哭得脸都肿了。我再没见过她,只记得她十分漂亮。

妈妈骑辆旧自行车早出晚归,早上主要是卖豆浆和豆腐脑。我多么渴望吃上一碗豆腐脑,味儿咸香,漂着点儿葱末子。我向她求了好多次,妈妈从没答应过,说每月的工资二百二十块,吃一碗豆腐脑六毛钱,弄不好还会被摊主误会偷吃,万万不可。到七点后,上学、上班的买完了早点,妈妈开始卖水豆腐和熏干子。晚上呢,要等最后的豆腐卖完,等豆腐摊的男主人打钢铁厂下班,用三轮车来拉桌子、木盒、板子。他走了,妈妈才能回家。每天清早,她把我放到后座上带往学校,在马路上一遇到转弯或坡道,她就喘着气下车,缓缓地推着车走。我听人议论我妈妈,说她怕是活不长久的,我生怕她死了我也活不下去,从一年级第二学期开始就坚持走路上学。

我们几个伙伴一块儿走,但他们要么疯跑,要么慢吞吞,后来我提前一个人走。清晨,火车站台被打扫干净。穿过站台,便是一大片在山坡间的火车站员工及家属住宅区,有低矮的红砖平房和小院子,也有自己搭出来的小屋,或一连串的长院落,院里搭着葡萄棚,墙角种着桃子、李子树,树下种花,墙头和屋角爬着紫藤、牵牛。穿行其间,高大的梧桐、刺槐、苦楝、小叶桉树荫茂盛,在风里滴落有香味的露珠。鹧鸪和斑鸠在秘处鸣叫,时而又群起低飞。我的一个男同学郭予时家就在那里边,他爸爸在火车站工作,那是一个儒雅又帅气的年轻男人,经常手拿两面红绿色小旗,胸前挂一只漂亮的小钢哨,把火车头从一条轨道引到另一条轨道,再把那些乌黑的大车厢拼接或拆调。当别的火车进站时,他挥动小旗,或吹一两下小钢哨。郭予时放学后常带我去站台看他爸爸引导着火车头前进与倒退,他的眼里充满自豪,我的眼里充满羡慕。当他爸爸跨上站台时,我同学大声叫道:爸爸!我大声叫道:叔叔!郭爸爸就来牵一牵我的小手,说,是月儿呀。那感觉如我见了爸爸似的那么心甜。别人有那么帅气有才的爸爸,我记忆中的爸爸有着尖黑的长脸,偶尔露出诡秘的笑容,一说话就提外面好看的女人……我似乎渐渐地没那么想念了。

家属住宅区靠路边,有一户人家院子里养了七八只奇怪的鸟,它们一抬头都高过我,一低头又十分温驯地向我眨动红色的眼睛。每一只鸟的喉下都长着皱成一团的肉坠,郭予时告诉我那是火鸡,它们和土鸡一样吃草、吃菜叶、吃果皮。我一下子喜欢上那群火鸡,常拔点嫩草去撩拨它们,只为和它们一起开心地嘀咕一些我理解与不理解的话题。我们很快成为朋友,它们和我熟悉后,老远见着我就咯嘛咯嘛地叫唤,待走近,我穿过竹条子栅栏伸手给它们挨个喂草,抚摸它们的羽毛。有一天,我摸过后继续上学,谁知它们挤开竹栏门,逃出来蜂拥而上,叼住我的红色衣袖和下摆,又伸颈啄我的衣领,完全把我当成伙伴,要跟我在一块儿。末了,它们伸头高高地包围住我,我吓坏了,一眼看见郭予时飞快地跑来,顺手抄起一条竹竿子把火鸡们赶开,拉着我朝学校飞跑,他边跑边说,月儿别怕。

一回头,火鸡们全速跟了上来,它们粗壮厚重的脚掌咚咚地跺地有声。

别回头!他紧紧拉着我,大声吩咐。

相关图书

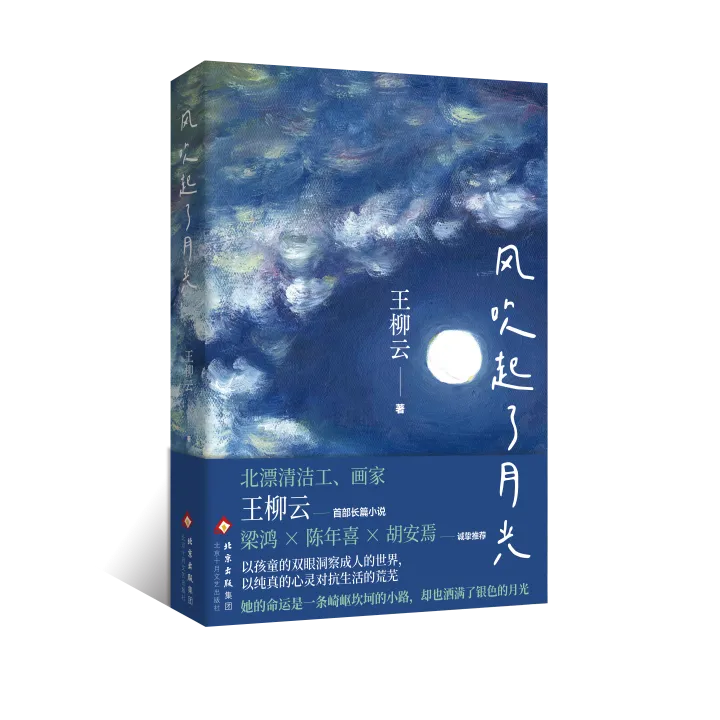

《风吹起了月光》

王柳云

北京十月文艺出版社

《风吹起了月光》是素人作家王柳云最新出版的长篇小说,小说讲述了一个名为陈月华的留守女童饱含艰辛的成长史。作者以第一人称视角切入,以孩童的双眼洞察成人的世界,因父亲抛弃家庭,母亲外出打工,幼小的女主角月儿被迫独自留在乡下,辗转于各个寄养家庭与学校间。

过早接触成人世界的残酷给予了她敏锐的洞察力,让她能够冷静地观察那些她或许还不能理解的事物,比如亲戚间的冷漠,传统观念对人的毒害。同时,天性中的善良与单纯又让她保留了孩童对于外界的浪漫想象,让她在同伴与“应公子”传说的陪伴下度过了本应孤独与乏味的童年。通过她的视角,作者向读者展现出的是一个温暖与残酷并存的乡间世界,一个烟火气浓重的人间。

作者简介

王柳云,1966年生于湖南,2017年去福建学画,后因在北京某大厦边做保洁边画画而被央视等主流媒体报道,进而广为人知。2023年开始出版自传和诗歌集。著有《青芥人生》《月光不迷路》《走过一座海》。