《宝水》中,叙述人“地青萍”因长期受到现代都市生活中持久压力的困扰,患上了严重的失眠症。为了寻求心灵的宁静和身体的康复,她来到了宝水村。在这里,宝水村良好的生态环境和“有机”的生活方式让她的愿望得以实现。地青萍不仅摆脱了失眠的痛苦,更在与乡村的深度接触中,实现了对现代都市病的超越与克服,完成了精神上的自我救赎。

对于地青萍来说,来到宝水村不仅仅是为了治愈失眠症,更是一场意义深远的文化寻根之旅。在宝水村,她找到了心灵的寄托和归属感,重新发现了故乡的价值和意义。对于有着悠久历史、深受农耕文明浸润的中国人而言,故乡是心灵的港湾,是精神的家园。《宝水》通过地青萍的故事,将民族文化之根与现代生活紧密相连,在现代社会人们普遍感到精神漂泊的现实背景下,凸显了追寻精神家园的重要性和紧迫性。

《宝水》:乡土文学新坐标,映照时代变革之光

文 / 陈召荣

《宝水》作为乔叶荣获茅盾文学奖的扛鼎之作,书名独具匠心。从直观层面来看,小说里村庄中有一眼形状酷似元宝的泉水,名为宝水泉,村庄也由此得名,这便是书名的表面由来。而深入挖掘其内在意义,“宝水”实则象征着宝贵的人民力量。在小说描绘的世界里,宝水村的每一户人家都怀揣着对幸福生活的炽热渴望,以坚韧不拔的精神和不懈的努力,在岁月长河中奋力前行。他们积极向上的生活态度、勤劳质朴的优良品质以及勇于探索的进取精神,共同构成了《宝水》的灵魂所在。“宝水”不仅是故事发生的特定地理空间,更是整部作品的核心主旨,犹如明亮的“文眼”,照亮了小说的每一个角落。

回溯中国现代文学的发展轨迹,自新文学诞生之初,鲁迅便以其敏锐的洞察力和深刻的思想,通过《故乡》等经典作品,展现出现代知识分子与乡村之间渐行渐远的疏离关系。在鲁迅的笔下,旧中国的乡村呈现出一幅破败、凋零的景象:“苍黄的天底下,远近横着几个萧索的荒村,没有一些活气。”这样的乡村环境,让叙述者心中充满了无尽的感伤与悲凉。当与贫穷、愚昧且麻木的乡民近距离接触后,叙述者更是深陷于悲哀的情绪之中,最终只能无奈地选择逃离故乡。鲁迅的这一书写方式,不仅真实地反映了当时社会的残酷现实,还开创了中国现代文学中知识分子“失去故乡”、漂泊无依的文学传统。这一传统深刻地影响了后世众多作家的创作,使得无数从乡村走出的知识分子在文学作品中,常常以一种痛悼的情绪去审视乡村,反思社会。

沿着文学发展的脉络,茅盾的《春蚕》进一步描绘了乡村在时代浪潮冲击下的悲惨境遇。小说创作于20世纪30年代,当时的中国社会正处于半殖民地半封建社会的困境中,乡村经济受到列强经济侵略的严重冲击。在《春蚕》里,村民们辛勤劳作,却在洋人、洋船、洋茧等“权柄”的操纵下,陷入了“真的变天了”的无尽感伤与煎熬之中。他们在重重压迫下苦苦挣扎,生活充满了无奈与绝望,乡村也沦为备受盘剥的“无望村”。这部作品深刻地揭示了当时社会的矛盾,展现了乡村在帝国主义经济侵略下的衰败景象。

新中国成立后,柳青的《创业史》则展现出乡村在新的历史时期的新气象。在人民政权的领导下,乡村发生了翻天覆地的变化,乡民们成为了土地的主人,拥有了为自己幸福生活奋斗的权利。《创业史》描绘了他们在党的领导下,积极投身农业生产合作化运动,努力改变贫困落后面貌的艰辛历程。尽管这一时期的乡村建设主要围绕解决温饱问题展开,但它标志着乡村发展进入了一个新的阶段,展现出人民当家作主后的积极精神风貌。然而,不可忽视的是,在当时的社会背景下,城市依然是人们心中向往的地方,城乡之间的差距依然显著。

随着改革开放的春风吹遍中国大地,路遥的《平凡的世界》为读者呈现出一幅充满生机与希望的乡村画卷。这部作品以20世纪70年代中期到80年代中期为时代背景,生动地展现了乡村在改革浪潮中的巨大变迁。在小说中,孙少安等乡村青年扎根土地,凭借着顽强的毅力和勤劳的双手,努力开拓乡村经济发展的新道路;而孙少平则怀揣着对外面世界的向往,勇敢地走出乡村,追求个人的理想与价值。然而,城乡壁垒的存在,如同一道无形的屏障,给孙少安的奋斗之路增添了诸多艰难险阻,使其人生染上了一抹悲剧色彩;同时,也深刻影响着孙少平的人生选择。

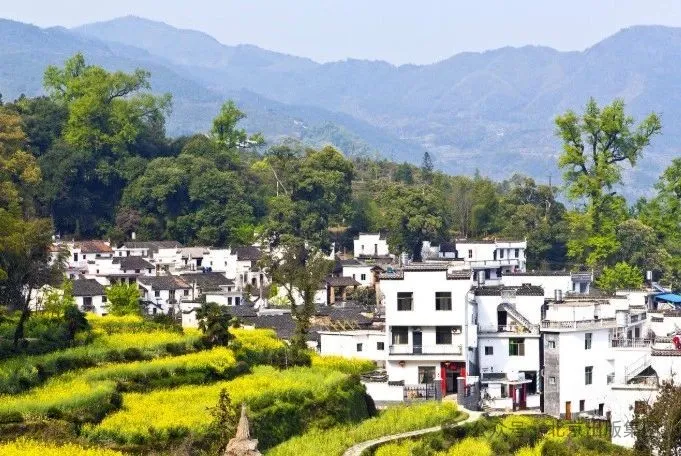

与上述作品不同,《宝水》为中国现代乡土小说书写带来了全新的变革。宝水村作为新时代美丽乡村的生动典范,自然环境美不胜收。春天繁花似锦,夏天绿树成荫,秋天硕果累累,冬天银装素裹,每一季都展现出独特的魅力。这些优美的自然风光与古风犹存的村落相互映衬,相得益彰,共同构成了一幅如世外桃源般的乡村美景图,吸引着众多人前来绘画写生,成为人们心目中向往的诗意栖息地。

更为重要的是,宝水村村民的生活状态和精神面貌发生了翻天覆地的变化。在党和人民政府的坚强领导下,宝水村积极响应乡村振兴战略和美丽乡村建设的号召,全体村民齐心协力,广泛参与到村庄的建设中来。他们充分利用村庄丰富的自然人文资源,大力发展旅游业,积极实施乡村“美学经济”发展战略。通过开发特色旅游项目、打造乡村文化品牌等方式,宝水村不仅成功改变了传统的生产方式和经济结构,实现了经济的快速增长,让村民的生活变得越来越富裕;还在潜移默化中改变了村民的思想观念和生活方式,逐渐培育出村民们强烈的进取心和现代创新意识,塑造了一批具有新时代精神风貌的新型农民。

宝水村村民在追求物质生活富裕的同时,还积极主动地发现和运用乡村的审美价值,创造出了一种别具一格的“高级美”。善良贤惠的雪梅便是其中的典型代表,她将自己对绘画的热爱和对美的独特理解融入日常生活的点滴之中。她用画笔描绘乡村的美景,用艺术的眼光装点自己的家园,让乡村生活充满了诗意与情趣。在雪梅的带动下,越来越多的村民开始关注乡村的审美建设,他们通过美化庭院、举办文化活动等方式,将乡村的自然美、人文美与现代审美有机融合,使宝水村成为了乡村美学的生动实践地。这种“高级美”不仅提升了宝水村的文化品位,也为中国乡村审美建设提供了宝贵的经验和借鉴。

《宝水》并非是对乡村生活的虚幻美化,而是乔叶多年来深入乡村、细致观察和亲身体验的真实结晶。作品中对“乡村美学”的着重强调,部分灵感来源于她对河南乡村当下发展状况的实地考察。乔叶以敏锐的文学感知力,捕捉到了乡村在现代化进程中的细微变化,用细腻的笔触将这些变化生动地呈现在读者面前。《宝水》以新农村建设和乡村振兴为宏大背景,成为了一部记录乡土中国现代化进程的文学力作。它生动地展现了近年来中国乡村在经济、社会、文化等各个领域发生的巨大变革,这种变革是中国人民经过一个多世纪的艰苦卓绝的奋斗才取得的伟大成果。《宝水》的出现,更新了当代中国的乡村书写方式,打破了20世纪乡土小说创作的固有模式,使乡村文学创作进入了一个新的阶段。至此,乡村不再仅仅是贫穷、落后的象征,而是成为了新时代农民新价值观的承载者,展现出了乡村在新时代的独特魅力和无限潜力,这无疑具有极其重要的文学史意义。

在实现现代化的过程中,宝水村并没有摒弃传统文化,而是将传统文化与现代生活有机融合,使其焕发出新的生机与活力。宝水村的村民们与传统文化始终保持着深厚的情感联系,善良贤惠的雪梅身上集中体现了传统价值观念所赞美的一切美好品性,如勤劳善良、尊老爱幼、诚实守信等。在宝水村,一切新鲜美好的事物都能“意趣盎然又颇为自然地”与当地的风俗诗意相互交融。无论是传统的节日庆典、民间艺术,还是世代相传的生活习俗,都在现代社会中得到了传承和发展,并与现代元素相互碰撞,产生出独特的文化魅力。《宝水》为读者描绘了一幅充满生活气息和文化底蕴的“中国北部中原山村的风俗画”,展现了乡村文化的独特魅力。

《宝水》出版后,引发了广泛的社会关注和读者共鸣。作者乔叶与读者多次围绕“文学和故乡”这一主题进行深入交流。乔叶曾深情地说:“我们很多人都是从全国各地汇聚到城市里,构成了市民的主体,但内心却牵连着故乡,虽然故乡可能在几千里之外,但一直在我们的心里、在我们的精神和血液里。”这深刻地揭示了《宝水》深层的主题——“故乡”。在现代社会快速发展的今天,人们的生活方式和价值观念发生了巨大变化,但故乡始终是人们心中无法割舍的情感纽带。《宝水》以其深刻的思想内涵、独特的艺术风格,成为了连接过去与现在、城市与乡村、传统与现代的桥梁,为中国当代文学的发展开辟了新的道路,在文学史上留下了不可磨灭的印记。它将激励更多的作家关注乡村、书写乡村,为中国乡村文化的传承与发展贡献文学的力量。

推荐阅读

《宝水》

乔叶 著

北京十月文艺出版社