余华,文学界“段子手”

从不按套路出牌

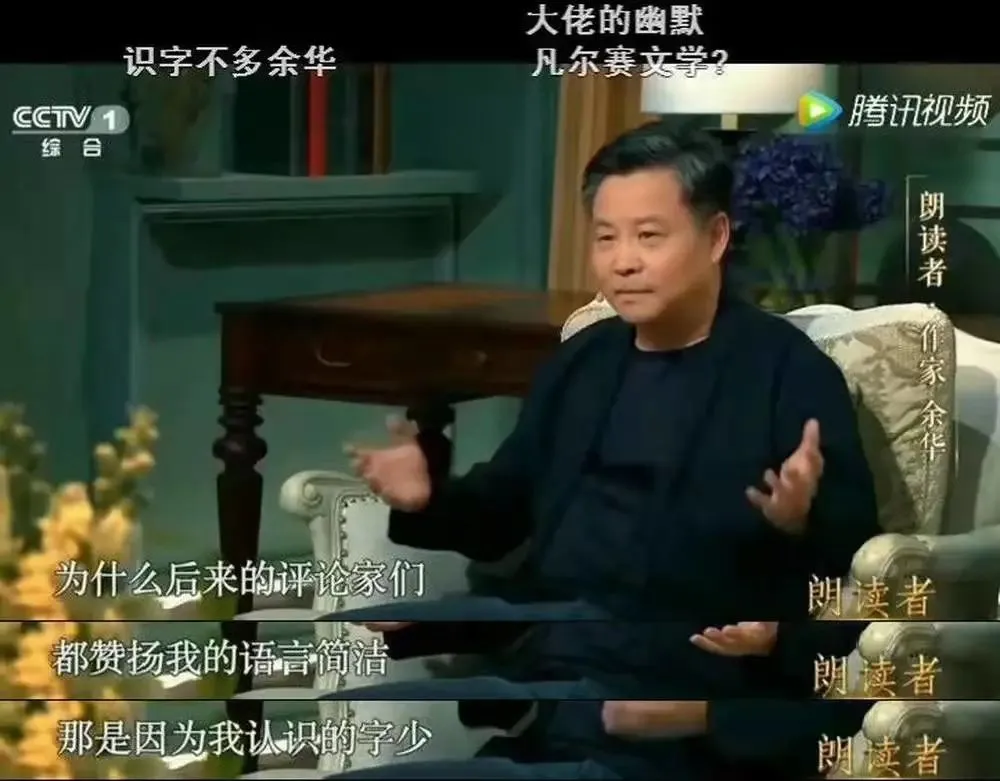

被夸语言简洁时坦白:

“因为我认识的字少。”

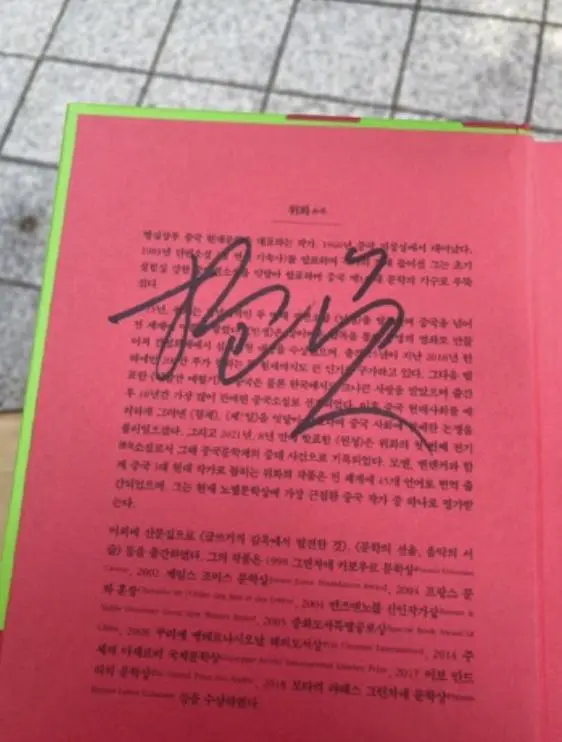

签售会上

读者求签一个“发财”

他就写成“好好学习”

求“暴富”的

他大笔一挥写成“抱负”

有读者想要一句

“一辈子不上班”

他就后面补一句

“在家里上班也一样”

主打一个

“把‘痛苦’留给读者

把快乐留给自己图片”

和余华一起

在网络上无厘头“走红”的

还有莫言

这对相爱相杀的“损友”

是很多读者心目中

绝无仅“友”的

文坛CP

莫言的形象

也从伟大深沉、遥不可及的

严肃文学作家

变成了特别爱上网的

邻居“老大爷”

在余华和莫言的故事里

还有一个共同的名字:

史铁生

网友们已经全方位领略了

顶流作家们之间的

“兄弟情”

踢足球

让腿有残疾的铁生当守门员

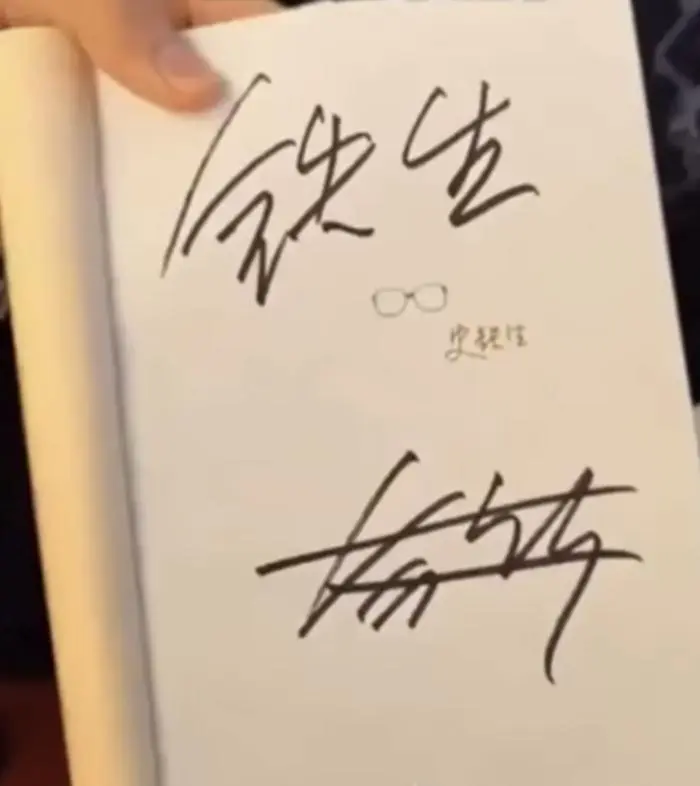

签名中发现是史铁生的书

立即划掉自己的名字

写上“铁生”……

地坛公园里

还有热心读者们自费

为他们的友谊作见证

(已经续费了)

当年轻人受困于精神内耗时

他说内耗也可能是一种积极情绪

会走出来的

这个叫余华的人

表面搞笑不煽情

内心对待生活和朋友一片赤诚

他解构生活中辛苦、辛辣的段落

让“世界上的迷路者”

自己去寻一片敞亮的天空

《世界上的迷路者》

余华 著

北京十月文艺出版社

从我们耳熟能详的小说

《活着》《兄弟》《许三观卖血记》

到在网上爆火的杂文集

《我们生活在巨大的差距里》

再到北京十月文艺出版社

最新出版的随笔集

《世界上的迷路者》

余华展露着他一贯的

谨慎、克制和坚韧

从“小说家”到“批评家”

余华,还是那个余华

从“小说家”到“批评家”的余华

文/ 叶立文(武汉大学文学院教授)

小说家余华的先锋实践

这些年来,学界一直在推动当代文学的历史化与经典化进程。从现场批评开始,无数研究个案被汇总、概括和提炼,批评家与文学史家殚精竭虑、大费周章,无非是想以历史化的方式去芜存菁,为当代文学树立经典。待大浪淘沙后,余华作为当代经典作家的地位已然确立。但这种经典性,并不特指其创作成就,它还包括余华在文学史上的“样板”意义。换句话说,通过余华可以“一叶知秋”,他的创作历程,最能反映当代文学近40年来的发展变化。

尽管余华的小说美学向来以冷酷著称,但这种冷酷却是余华对鲁迅“哀其不幸,怒其不争”思想传统的赓续,因此,《现实一种》中的兄弟相残,《四月三日事件》中的少年臆想,还有《一九八六年》中的历史创伤,都深刻反映了余华借由仿写鲁迅作品所欲表达的启蒙情结。与此同时,《鲜血梅花》对武侠小说、《河边的错误》对侦探小说,以及《古典爱情》对言情小说的文体戏仿,又体现了余华在形式实验中对类型小说的高度借鉴。一言以蔽之,作为知识分子的余华崇信文学的“人学”传统,而作为小说家的余华,则一开始就在西学热中明确了自己的中国经验。在他身上,庶几可见当代作家如何应对文学现代性浪潮的历史过程。

《活着》

余华 著

北京十月文艺出版社

光阴荏苒、世易时移,20世纪90年代,余华在先锋文学与现实主义之间找到了艺术的平衡点。世人多以《活着》这部长篇杰作论说余华的创作转型,但如何在世俗化语境中继承先锋遗产用以改造现实主义,却同样彰显了余华在90年代文学中的先锋价值。一部《活着》,讲的是苦难和人对苦难的承受力,以及“活着就是活着”的朴素道理,艺术上却无限拓展了现实主义文学的表现力:不论是以说书场景反映小说现代性品格的结构意识,还是用言行描写替代心理描写的叙事策略,抑或是悬置宏大历史背景的日常化书写,都能见证余华的良苦用心。同样,这种努力也见之于《许三观卖血记》的重复叙事、《兄弟》的狂欢化写作、《第七天》的亡灵视角和《文城》的补叙装置。而余华的艺术追求,也让20世纪80年代先锋实验的文学遗产得以在后来的世俗化语境中薪火相传。

《兄弟》

余华 著

北京十月文艺出版社

所有这些,都被余华记录在《世界上的迷路者》这部随笔集中,那些书写于不同年代的创作谈,完整呈现了余华如何“正确的出发”:他走进的是挑战传统现实主义文学的艺术“窄门”,却从“狭窄”中走向了“宽广”。福贵也好、许三观也罢,甚至是那个顽劣不堪的李光头,他们全都是余华朴素的生命哲学的见证者,而这些人物每一个都无法替代的人生,也让读者看到了一位作家捍卫先锋精神的无上勇气。

从小说创作向文学批评跨界

尽管作为小说家的余华早已名满天下,但他的随笔写作,尤其是文学批评却时常被人忽视。值得注意的是,20世纪90年代至今一个重要的文学现象,正是当代作家由小说创作转向文学批评的跨界写作。余华、马原、残雪、格非、毕飞宇等人以重读文学经典为目的的批评实践,最终在学院派批评和媒体批评之外,促进了作家批评的崛起。如果追根溯源的话,那么作家批评既深受作家驻校制度的影响,同时也是学院派批评趋于式微的产物。而余华在这一跨界潮流中依然醒目,他对海明威、福克纳、陀思妥耶夫斯基、川端康成和鲁迅等经典作家的解读,不仅鞭辟入里、新意迭出,而且还以创作经验介入文学经典的批评方式,涤荡了学院派批评积重难返的理论迷思。

具体而言,余华的文学批评主要以情节复述与经典重写体现了作家批评的核心特质。他的批评方式,首先是一种对经典作品故事情节的“复述”,即“用写作者的感觉去追随别人的写作”。把别人写下的故事缝缝补补再讲一遍,而且还在瞻前顾后的复述进程中左右逢源,通过不断融入自己的写作感觉与阅读经验,达到与批评对象展开精神对话的研究目标,如此多元复调的批评奇观自会令读者耳目一新。

与此同时,借助情节复述的批评策略,余华还用自己的叙事方式重组了经典作品的故事进程。譬如重新设定原作的时间叙事,将以心理时间结构故事情节的方式予以叙事还原,通过梳理隐含于原作中的叙事逻辑,呈现人物隐秘曲折的内心之旅;又或以“心理填空”的复述方式,补写原作中省略空缺的心理内容,同时辅以旁白般的插入式叙事,向读者揭开经典作品暗藏的艺术经验。在此过程中,余华的叙述声音直接融入了批评对象的叙述进程,复调式的叙述景观亦由此形成,而文学批评也从一门求真的科学变成了创造的艺术。简言之,余华和其他跨界批评的作家一道,不仅以创作经验替代了理论分析,而且还借由经典重写恢复了文学批评的杂文学属性。

在《世界上的迷路者》这部随笔集中,具有杂文学属性的批评文章占比最高。从早年名动一时的《虚伪的作品》,到如今推荐文学新人的文章,余华一再以体兼说部的批评方式,冲决了横亘于随笔和批评之间的文体藩篱。而他的这些文章,因为既有用工匠精神提炼小说技艺,借他山之石以攻玉的艺术探索,也有借题发挥,用他人酒杯浇自己胸中块垒的情理抒怀,故而在存留个人经验、补正学院派批评和赓续文章学传统,以及推进创意写作等多方面都具有宝贵的文学史价值。而余华也从早年间的先锋文学艺术,逐步走进了自己波澜壮阔的人生。