眼望四野万象,心如明镜磐石。

阿娜河静静流淌,夕阳的光芒越过河对岸的芦苇丛,斜洒在河面上,照得宽阔的河面一片金光闪烁……

本期青春书评作者是北京出版集团国际合作部谢芸蔚,让我们与她一起共读好书,找寻属于我们“诗与远方”的意义!

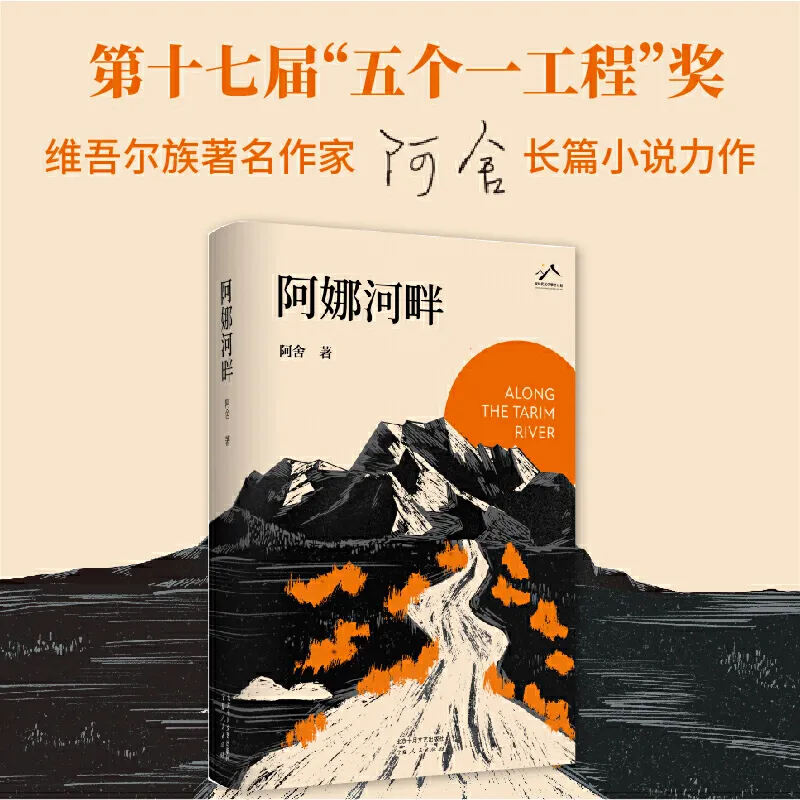

《阿娜河畔》

在时代的褶皱里,倾听沉默的史诗

文 / 谢芸蔚

当“平凡”成为另一种惊心动魄

翻开《阿娜河畔》前,我从未想过一群垦荒者的日常能如此揪住人心。没有英雄主义的宏大叙事,没有刻意渲染的悲情,阿舍用近乎纪录片般的笔触,将兵团两代人的命运铺陈在戈壁滩上——那些挖渠时崩裂的虎口、沙暴中护住棉苗的脊背、煤油灯下修改教案的侧影,拼凑成了一部沉默的史诗。

作为在城市长大的90后,书中描述的“盐碱地”“地窝子”“涝坝水”曾让我感到遥远而陌生。但当我读到明双全跪在地上,用皲裂的手掌捧起第一把改良后的沃土时,突然理解了这种近乎执拗的虔诚:我们这代人追求“诗与远方”的狂热,与父辈们在荒漠中播种希望的偏执,本质上都是对“意义”的追寻。

爱情:盐粒中的微光

书中最颠覆我对爱情想象的,不是戏剧化的背叛或重逢,而是那些被生存压力挤压变形的温情。石昭美发现丈夫写给楼文君的信时,没有撕心裂肺的哭喊,只是默默关掉台灯,在渐亮的曙光中盯着家具的轮廓——那种冰冷的钝痛,比任何激烈冲突都更真实。而明中启把食堂省下的半块玉米馍塞给怀孕妻子的动作,成信秀苦等十五年却最终嫁给许寅然的沉默,都在无声地诉说着一个真相:在匮乏的年代,爱情是一株长在盐碱地里的植物,根系必须扎进现实的裂缝才能存活。

这种“不浪漫”的浪漫,反而让我重新审视当代亲密关系中的虚浮。书中李秀琴临终前藏起的半块水果糖,成了最刺眼的对照——没有甜言蜜语,没有烛光晚餐,却让一个粗糙了一辈子的男人在病床前颤抖着揉脚。或许真正的爱情从来不是精心设计的桥段,而是沙暴来临时下意识护住对方头顶的那双手。

时代命题:扎根与远行的双重困境

明中启兄弟的命运选择像一面棱镜,折射出中国半个世纪的时代转变。兄长留守农场延续父辈的坚守,弟弟南下深圳追逐新时代的浪潮。书中没有简单讴歌“奉献”或批判“逃离”,而是平静地展示:无论是明中启在黑板前逐渐佝偻的脊背,还是明千安在酒局上发福的肚腩,都是岁月在个体身上刻下的年轮。

最刺痛我的细节,是明千安在父亲坟前点燃一支烟时说:“您当年开荒时,肯定没想过现在年轻人最大的理想是逃离土地。”这句话像一记闷棍,敲碎了田园牧歌式的怀旧滤镜。我们享受着父辈垦荒的红利,却也在城市化进程中与土地渐行渐远。这种撕裂感,在书中化作改良后的盐碱地——既孕育着新生的麦苗,又永远带着苦涩的底色。

人性之光:在绝境中照见自己

《阿娜河畔》中那些近乎“过时”的品质——成信秀在冻土上测绘水渠的执着、石昭美坚持为牧民免费看诊的坚持、明中启守护破旧教室的笃定——起初让我感到疏离。直到某个深夜,读到李秀琴用最后的力气藏起半块糖时,突然想起2020年冬天的北京:邻居们在微信群里共享退烧药,快递员在雪夜跨区运送新鲜食物。原来某些精神从未消失,只是从“战天斗地”变成了“相互托举”。

书中没有回避人性的晦暗:石永清因冤屈自尽的绝望,楼文君返城后的精神流放,明双全对妻儿的粗暴……但正是这些阴影,让“成信秀们”在沙暴中护住树苗的坚持显得愈发珍贵。阿舍的笔像一把锋利的手术刀,剖开时代的创口,却让我们在血肉模糊中看见钙化的脊梁。

在流动的河床上寻找锚点

合上这本书时,窗外3月的北京下起了大雪。雨水冲刷着玻璃幕墙,恍惚间竟像看见阿娜河的波光在混凝土森林中流淌。我们这代人或许不再需要直面父辈的生存困境,但当我在便利店为有机蔬菜的价签皱眉时,总会想起明双全跪在盐碱地里的那个清晨——原来每一粒米、每一滴水,都曾被某个时空的人用血汗称量过重量。

《阿娜河畔》的伟大之处,不在于复刻历史,而在于让不同代际的读者在书中照见自己的倒影。当90后的我们沉浸在元宇宙、人工智能的浪潮中时,那些戈壁滩上的故事像一块粗粝的磨刀石,提醒着我们:无论时代如何更迭,有些东西值得永远守护——比如在沙尘中依然明亮的眼睛,比如在绝境里依然相信春天的勇气。这条名叫“阿娜”的河,终究会流进更多人的血管。

推荐阅读《阿娜河畔》阿舍

著北京十月文艺出版社

宁夏人民出版社

长篇小说《阿娜河畔》讲述了在新疆生产建设兵团茂盛农场的建设中,以明双全一家为代表的建设者在这片土地上的生活历程。第一代人明双全、李秀琴等无私地为边疆建设事业付出自己的一生,第二代人明中启和明千安两兄弟则在时代面前做出了坚守和开拓两种不同选择。在农场各项事业如火如荼开展的历史时期,一批批知识青年来到边疆,为边疆建设注入了新的血液,他们也与原来生活在这里的人们产生了千丝万缕的情感联结。小说多角度、多方位地描写了边疆建设的壮阔场景和巨大变迁,以及边疆人民生活的跌宕起伏,展现了从20世纪50年代到新世纪初,几代人在边疆建设事业中为生活而努力、为理想而奋斗、为家国而奉献的动人篇章和真挚情意。

我们诚挚地邀请每一位京版青年加入“青春书评”的大家庭,我手写我心,用笔触记录阅读的点滴感悟,用声音传递知识的力量。