火爆海外的“China Travel”(“中国游”)还在持续升温。随着中国免签政策的不断优化,我们的“朋友圈”不断扩大,越来越多的外国游客来到中国领略美景、享受美食,体验中国文化。

你知道吗?元明清时期就有着独特的“China Travel”。络绎不绝的使团、商队沿着大运河,从欧洲、非洲、中亚、西亚、南亚以及日本、朝鲜等地纷至沓来,开启他们的中国之旅,在游历中深入了解中国。今天,让我们一起穿越历史的长河,去探寻那些古代的“China Travel”足迹,感受别样的历史风貌。

使 团

明弘治元年(1488),朝鲜使节崔溥自杭州一路坐船北上经大运河到达北京,回到朝鲜后写下了《漂海录》。这部书留下了明代中叶南北交通第一手见闻,特别是详细记述了潞河两岸的风光,被称为是“摹写中原之巨笔”。

清代,荷兰使臣约翰·尼霍夫、英国使臣乔治·马戛尔尼、乔治·托马斯·斯当东、威廉·皮特·阿美士德等人均曾经由运河往返两国,大运河之行给他们留下了深刻印象。

其中,清顺治十三年(1656)5月,荷兰使团由扬州沿运河北上,途经沿岸众多城镇到达北京。在仪征县,尼霍夫写道:“运河修得非常齐整,两岸村庄优美,农田平坦肥沃,丰硕得就如地上的乐园。县城东的关帝庙,祀奉偶像金刚。该寺极负盛名,里面有很多塑像。稍远处的一个三岔路口,有一座6层宝塔,建筑精美”。这是尼霍夫笔下的中国运河城市——仪征在世界的首秀。

回到荷兰后,约翰·尼霍夫手稿整理出版为《荷使初访中国记》一书,书中对沿途所经河道、城墙、寺庙、宝塔和特色建筑等做了详细记载,并附有150帧铜版画。尼霍夫的细致描写和朴实绘画,作为关于中国第一部真实可信的记录,开启了17—18世纪西方对中国的研究之路。

商 队

运河作为远距离商品流通的主要通道,在经济交流中承担着重要功能。商品流通的兴盛,促进了京城商业的发展。定期市集是古代城市商业贸易的重要形式,而庙市是明代北京城主要的定期集市之一,在此经营的商人甚至还有远涉重洋的外国商人。

明人郝敬所著的《谈经》记载,“碧眼胡商,飘洋番客,腰缠百万,列肆高谈”。及至庙市开市当日,“官为给假,使为留车,行行观看,列列指陈。后必随立以扶手,舁之以箱匣,率之以纪纲戚友。新到之物必买,适用之物必买,奇异之物必买,布帛之物必买,可以奉上之物必买,可贻后人为镇必买,妾媵燕婉之好必买,仙佛供奉之用必买,儿女婚嫁之备必买,公姑寿诞之需必买,冬夏着身之要必买,南北异宜之具必买,职官之所宜有必买,衙门之所宜备必买”。

传教士

明代后期,大量西方传教士来华,如利玛窦、南怀仁、汤若望、庞迪我、熊三拔、龙华民等,他们长期居住在北京,推动了中外之间的文化交流。

明万历十年(1582),天主教耶稣会传教士、意大利学者利玛窦抵达澳门,先后在澳门、肇庆、韶州、南昌、南京、北京等地传教。他将沿途见闻辑录成《利玛窦中国札记》。

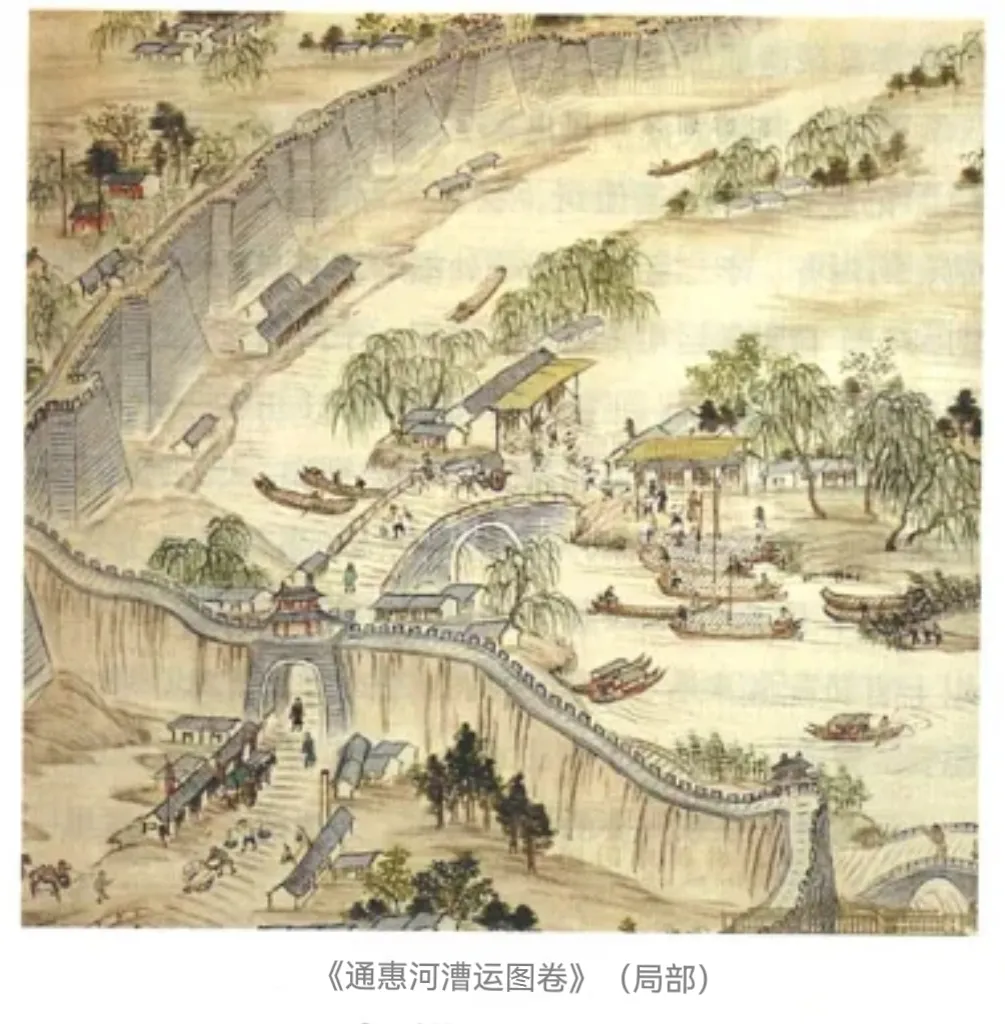

万历二十六年(1598)7月,利玛窦离开南昌,先到南京,搭官船、走运河,9月上旬抵靠通州张家湾。只见河面上帆樯林立,气势壮观,挤满了各式漕船、驳船、官船、客船、商船。这一切给突颡深目、苍颜紫髯的洋神父留下了深刻印象。

最为壮观的,还要数专门为紫禁城运送漕粮、木材等物资的皇船。利玛窦深深震惊了,他离岸很远就能听到纤夫“呀哟呀哟”的号子声,放眼望去,纤绳牵动着一艘艘皇船,上面载着许多直径一米多、长达二三十米的皇木。“连巨舸,张皇旗、擂大鼓,篙工擢师势如翼虎”,声势浩大以至于“舟航断绝”。巨型楠木极其沉重,卸到岸上,一般要用多辆大车运送。岸边熙熙攘攘挤满了脚夫、运夫,“自湾至神木厂,陆路半日之程,大车两辆并作一辆,名双脚车,止运木一根”。这些皇木顺着大运河进入张家湾,再由这里运往北京城。

大运河不仅为京城运来漕粮、城砖等官需物资,还有丝绸、茶叶、糖、陶瓷等民间百货一应俱全。正如利玛窦在札记中所写:“无数为朝廷运送物品的船只来到北京……所以人们说北京什么也不生产,但什么也不缺少。”

推荐图书

《北上》

徐则臣 著

北京十月文艺出版社

《北京文化通志·大运河卷》

北京出版社

高福美 著

北京“一城三带”历史丛书

《北京大运河故事》

中共北京市委党史研究室

北京市地方志编纂委员会办公室 著

李良 王长松 主编

北京出版社