本期青春书评作者为北京出版集团财务部原职员沈博雅。让我们跟随她的笔触,一同走进徐则臣的《北上》,感受大运河这条千年水道所承载的文明史诗。

当大运河遇见中国

一部流动的文明史诗

文 / 沈博雅

在当代文学的版图上,徐则臣的《北上》犹如一条蜿蜒的玉带,将历史与现实、东方与西方、传统与现代编织成一幅瑰丽的文学画卷。这部作品不仅是一次文学的远征,更是一场跨越时空的文明对话。当意大利人保罗·迪马克以“小波罗”的身份踏上晚清时期的中国大地,当谢平遥等知识分子以好奇而审慎的目光打量这位异乡来客,一场关于文明互鉴的宏大叙事就此展开。大运河不再是简单的地理坐标,而成为连接东西方文明的纽带。

运河叙事:流动的文明史诗

大运河在《北上》中超越了地理空间的限制,成为一部流动的文明史诗。徐则臣以惊人的笔力,将这条千年水道转化为一个充满象征意味的文化符号。运河两岸的市井百态、商贾往来、文化交融,构成了一幅生动的清明上河图。在这里,运河不仅是物质的运输通道,更是精神的传递纽带。

作者通过细腻的笔触,描绘了运河沿岸独特的人文景观。从通州的漕运码头到杭州的丝绸商铺,从扬州的盐商宅邸到苏州的园林艺术,每一处景致都浸润着深厚的文化底蕴。这些场景不是简单的背景板,而是参与叙事的有机组成部分,见证着文明的传承与嬗变。

在历史与现实的交织中,运河呈现出多重的文化意蕴。它既是古代漕运的经济命脉,也是文人墨客的精神寄托;既是商旅往来的交通要道,也是民间故事的滋生沃土。徐则臣通过这条水道,将中国文化的深层密码娓娓道来。

异质文化的碰撞与交融

小波罗的中国之旅,是一次充满戏剧性的文化碰撞。这位意大利青年带着对东方文明的浪漫想象,却在晚清的现实面前不断遭遇意想不到的文化冲击。

当时的知识分子对西方的认知同样充满矛盾。他们既向往西方的科技文明,又固守传统文化的价值观念。这种矛盾心理在谢平遥身上得到集中体现。他既是传统文化的守护者,又是新思想的传播者,在两种文明的对话中寻找平衡。

徐则臣通过这些人物的命运交织,展现了文明互鉴的不凡历程。文化差异不是非此即彼的选择,而是在碰撞中产生新的可能。这种可能性,正是人类文明进步的源泉。

文明对话下的文化自觉

文化身份的认同与重构,是贯穿全书的重要主题。当小波罗用西方视角观察清朝的中国时,他看到的不仅是异域风情,更是一个文明古国在历史中的阵痛。书中人物在东西方文明的交往中寻找自我定位,这种寻找既是个人的精神之旅,也是民族的文化自觉。徐则臣通过细腻的心理描写,展现了这一过程的复杂性与深刻性。

站在新的历史方位回望《北上》,我们更能体会这部作品的深远意义。它不仅是关于一条运河的故事,更是关于文明对话的寓言。在全球化语境下,如何实现传统文化的现代转型,是《北上》留给读者的重要思考。文明的对话不是简单地模仿或拒斥,而是在理解基础上的创造性转化。

在这个充满不确定性的时代,徐则臣用文学的方式为我们描述了一条文化自觉的道路。这条道路既通向传统的深处,也指向未来的远方。当大运河的水流继续向前,人类文明交流互鉴的故事也将永远延续。

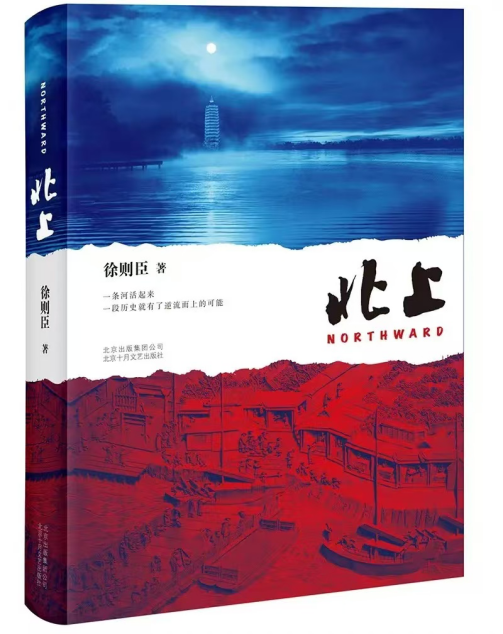

《北上》

徐则臣 著

北京十月文艺出版社

我们诚挚地邀请每一位京版青年加入“青春书评”的大家庭,我手写我心,用笔触记录阅读的点滴感悟,用声音传递知识的力量。