“北京古籍丛书”是北京出版集团的“传家宝”,至今已有60年的出版史。这套丛书汇集了北京历史文化典籍中的精华,凝聚了当代古籍整理专家的心血,是研究北京历史地理、典章制度、掌故轶闻、名胜古迹、诗词杂咏、人物传略、物产风俗等内容的宝贵文献。

今天,让我们跟随北京出版集团文津出版社古籍文献编辑室主任乔天一所撰的《偻指如今六十年》,一起细细回顾“北京古籍丛书”的出版历史,探寻丛书背后鲜为人知的故事,感受一代代古籍整理工作者、丛书编辑们为传承北京历史文化所付出的艰辛与努力,领略一部部古籍所承载的时代记忆与独特魅力。

偻指如今六十年

——“北京古籍丛书”的出版历史

作者:文津出版社古籍文献编辑室主任 乔天一

地方志和地方文献的整理出版,是古籍出版工作的重要组成部分。早在1980年,李一氓先生在《人民日报》上发表《论古籍与古籍整理》,就提到了地方志和地方文献两类古籍,并说:“现在北京出版若干有关北京历史的著作,……是个好榜样。”李老文中提到的“北京出版若干有关北京历史的著作”,指的就是“北京古籍丛书”。

北京古籍集成

“北京古籍丛书”是北京出版集团的“传家宝”,至今已有60年的出版史。1958年,邓拓调任中共北京市委书记处书记,主管文教工作,要求北京出版社整理标校北京地方文献,这就是“北京古籍丛书”的缘起。1960年,北京出版社标点出版了《长安客话》,是为北京出版社整理北京地方文献的滥觞。

《长安客话》

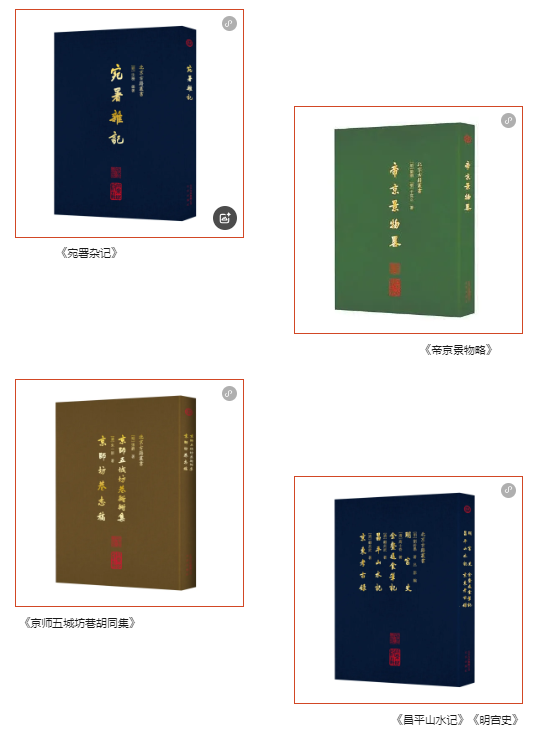

此后,北京出版社又先后组织标点了《宛署杂记》《帝京景物略》《京师五城坊巷胡同集》《昌平山水记》《天府广记》《琉璃厂小志》《明宫史》《清代北京竹枝词》《宸垣识略》等10余种北京地方文献,于1961年至1964年间陆续出版。

1964年后,“北京古籍丛书”的出版一度停滞,《日下旧闻考》原已约请瞿宣颖、左笑鸿二位先生标校完毕,只待编校,也被阻断了出版进程。直到1977年,在图书资料室找到标点所用的底本,又约请于杰先生用该书另一版本互校了一次,才重新进入出版流程。1979年2月,北京古籍出版社成立,北京地方文献的整理出版工作划归古籍社负责。因此,《日下旧闻考》于1981年出版时,也归在北京古籍出版社名下了。此后,“北京古籍丛书”就成了北京古籍出版社的招牌书系。

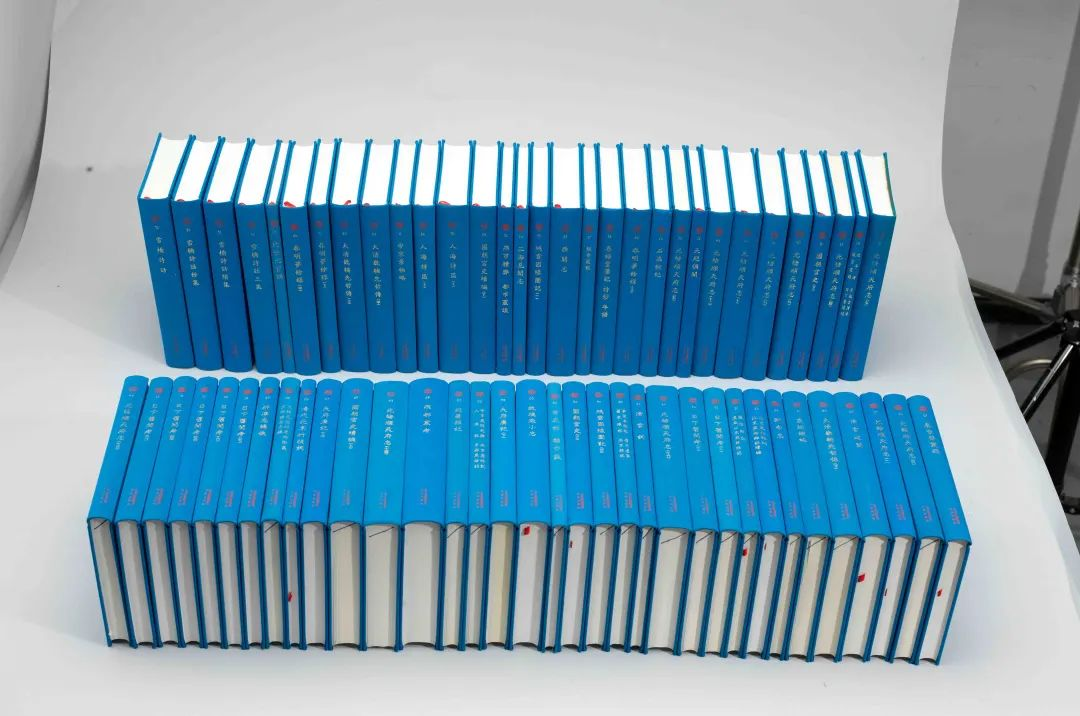

北京古籍出版社成立后,“北京古籍丛书”的出版进入了一个活跃期。自1980年起,至2000年止,20年间,北京古籍出版社不仅陆续重版了1960—1964年出版的《长安客话》《宛署杂记》等书,还新整理出版了《日下旧闻考》《北京风俗杂咏》《析津志辑佚》《鸿雪因缘图记》《北京风俗图》《光绪顺天府志》《国朝宫史》《国朝宫史续编》《清宫述闻》《燕都丛考》《春明梦馀录》《佳梦轩丛著》《恩福堂笔记》《大兴县志》《朝市丛载》《水曹清暇录》《钦定国子监志》等50余种文献,使“北京古籍丛书”初步形成规模。

进入21世纪以来,在北京出版社出版集团改制为北京出版集团的过程中,北京古籍出版社撤销,但“北京古籍丛书”的出版并未因此而停滞。特别是2010年以来,北京出版社接过“北京古籍丛书”出版的重担,先后组织整理出版了《畿辅人物考》《畿辅人物志》《北平风俗类征》《御制圆明园四十景诗》《都门汇纂》等重要的北京地方文献,其中还包含《燕史》《知寒轩谈荟》等学界久闻其名,但长期未能整理面世的稀见典籍。迄今为止,纳入“北京古籍丛书”系列的古籍文献已达百余种,后续品种仍在源源不断地列入出版计划,继续壮大这一历史悠久的古籍书系。

“北京古籍丛书”收录的这些文献,无论从时代还是内容来说,都是非常丰富多彩的。从时代来看,“北京古籍丛书”所收各书,著作年代上起元代,下至民国,时间跨度长达600余年,而所记述的事实,最远者可以上溯到2000多年前的春秋战国时期。就内容而言,按《四库全书总目》的分类法,收入本书系的地方文献可以分别归于史部的编年类、杂史类、时令类、地理类、传记类、政书类、目录类,子部的艺术类、杂家类,集部的总集类、诗文评类等;如按现代学术领域归类,则涵盖历史、地理、政治、经济、风俗、名胜、训诂、目录、诗词、绘画等诸多方面,为读者勾勒出历史各时期北京及周边地区的风貌。

以《日下旧闻考》为例,此书是清代乾隆帝命朝臣在秀水朱彝尊《日下旧闻》基础上重加纂修的,规模达160卷之巨。在康熙二十五年(1686年)、二十六年(1687年)间,朱彝尊借助门生之力,搜集了1000多种典籍中与北京有关的记述,并访摹断碣残碑、遍征野老遗闻,编成42卷《日下旧闻》,其书分星土、世纪、形胜、宫室、城市、郊坰、京畿、侨治、边障、户版、风俗、物产、杂缀十三门,搜罗详洽,陈廷敬说它“仰稽天文,俯察地理,及壤土之所生,人物之所宜,推原先王建邦设都之意,布之册书”,是很精到的概括。到乾隆朝中叶,不仅距朱彝尊纂集文献的时间过去已近百年,而且自成书以来,北京又增添了很多新的建筑,五城、州县界址也发生了一些变化,《日下旧闻》的记载已不足以展现北京的实际面貌。因此,乾隆三十九年(1774年),乾隆帝就命于敏中领衔,以窦光鼐、朱筠为总纂官,潘曾起、吴锡麟等为纂修官,对《日下旧闻》做了一番删繁补阙、援古证今的工作,纂成《日下旧闻考》。

由于《日下旧闻考》是对《日下旧闻》进行增补删润之后著成的,所以除了增补与新建宫殿、园林、坛庙等有关的记载,以及增收康雍乾三朝皇帝对都城、京畿名胜的巡游事迹和即兴题咏之外,还特别重视记述自《日下旧闻》成书以来的历史变迁。城内的宫殿、景山、三海,城外的“三山五园”,乃至畿辅的名山、古寺、水系、地形,凡发生了变化的,往往都被记入书中。又《日下旧闻》所记载的古迹“皆引据旧文,夸多务博,不能实验其有无,不免传闻讹舛,彼此互岐”,这是因为朱彝尊以布衣之力采撷文献,虽有门生相助,终难亲到目验,所以难免有所疏漏,而纂修《日下旧闻考》是朝廷开馆修书,馆臣在修书时能利用的资料,以及纂辑考证所花费的时间,都在朱氏之上,因此能针对朱彝尊的阙失,以及原书杂引文献、未下定论之处写出很多按语,以“臣谨按”的形式,表达自己对相关问题的见解。这些按语考证翔实,且常以实地踏勘的见闻作为佐证,故大多是可靠的。不仅如此,馆臣在纂修《日下旧闻考》时,还借着开馆纂修四库全书的东风,在书中收入了一些朱彝尊所未及见的文献,如元朝李洧孙的《大都赋》,久已不传,朱彝尊编纂《日下旧闻》时也未见到,但四库馆臣从《永乐大典》中辑出,遂得以收入《日下旧闻考》。正因为《日下旧闻考》在资料收集和事实考据两方面都较《日下旧闻》颇有超越之处,故李慈铭评价《日下旧闻考》说:“去取既精,摭实而谈,因视原书远胜。”而现当代的北京史研究者也视之为北京文史的渊薮。可以说,研究北京史地,《日下旧闻考》是不可不读的。

另一部对于北京史地研究具有重要意义的“大书”,就是《光绪顺天府志》。1981年初,《日下旧闻考》尚未出书,北京古籍出版社的领导已将目光投向了这部卷帙浩繁的巨著。此志由张之洞发凡起例,清末著名的目录、历史、金石学家缪荃孙实任总纂,担任各门分纂的则有鲍恩绶、廖廷相、陈翥、汪凤藻、刘恩溥、洪良品、朱一新、傅云龙、潘遹、蔡赓年等。此书自光绪五年(1879年)开局纂修,至光绪十一年(1885年)才纂校完毕,次年刊印问世,光绪十五年(1889年)重印前又经过一次覆校,增删了2400多字。这部《光绪顺天府志》下分京师、地理、河渠、食货、经政、故事、官师、人物、艺文、金石等十志,总计130卷,350万字,记述了清代顺天府辖下五州十九县的各方面情况。

在纂修此书的过程中,各总纂、分纂人员是颇下了一番功夫的。他们广泛利用了当时能看到的各种文献,用该志总裁之一、时任顺天府尹沈秉成的话说,是“自群经笺注、地理专书、正史别史、诸子文集,与夫图经志谱、公牍访册,于古若今,数十万卷中,探讨而出”,从书末的两个引用书目看,此志引用的典籍几近千种,公牍访册之属尚在其外,可见沈氏所言不虚。对于引用文献,纂修者的态度是很谨慎的,他们不但逐条注明所引文字的出处,还列明各家异同,乃至以按语形式加以分析,这自然是花了不少心力的。另外,书中的天文、方言、关榷、田赋、艺文、金石等部分,都是专门之学,修志时特别注意随才器使,以学有专长的人士来分任其责,如《艺文》《金石》二志是缪荃孙纂修的,《食货志》的田赋、旗租部分,以傅云龙、刘恩溥主其事,《地理志》中的《天文表》,纂修人则是出自同文馆、熟悉算学的汪凤藻、席淦等,这样就保证了本书的严谨程度。

与《光绪顺天府志》的内容深度相应的是,组织整理出版本书,成了对北京古籍出版社的一大考验。除请左笑鸿先生标点本书外,北京古籍出版社还约请了康奉、周南、李宏、张中行、杨韵九、蔡蕃、王灿炽、刘宁勋诸先生分头校阅书稿,特别是其中属专门之学范畴的部分,改正了不少底本和标点稿的错失。对《光绪顺天府志》的整理和编校,从1981年开始,自1982年起陆续交稿,最终于1988年才实现全书的出版,出版流程几乎贯穿了整个20世纪80年代。像这样集中社内社外力量做大工程,在“北京古籍丛书”和北京古籍出版社的历史上,是值得浓墨重彩写下一笔的。

写到这里,笔者又想起“北京古籍丛书”中的另一部著名方志,那就是1983年出版的《析津志辑佚》。《析津志》是最早记述北京及北京地区历史的一部专门志书,编纂者是元代学者熊梦祥。此书在元代后期和明代初年曾经很是流行,但到晚明时期便已亡佚了。时至今日,我们连原书卷帙规模、编纂体例等情况都无法知道。幸而明初纂修的《北平图经》《顺天府志》《永乐大典》等书,都从《析津志》中抄录、引用了不少内容,后来《日下旧闻考》又通过转引,保存了一些《析津志》的逸文。因此,当北京图书馆(今国家图书馆)善本组做《析津志》的辑佚工作时,这些书就成了主要目标。据《析津志辑佚》的《整理说明》,《析津志》逸文辑录工作开始于20世纪30年代,至80年代初完成,当时所辑逸文“主要来自四种书。第一种是从《永乐大典》原本中直接采集;第二种是从《日下旧闻考》中转辑;第三种是从徐维则铸学斋藏本所谓《宪台通纪》中采集;第四种是从通学斋主人孙殿起收购又转让给北京图书馆的《顺天府志》残卷,及北京大学图书馆所藏缪荃孙从《永乐大典》所辑《顺天府志》残卷中转录。还有一些条目来自其他的书,但主要是这四种”。而又由于《析津志》的分卷、体例今已不存,整理者即据时代与《析津志》最接近、体例亦最可能与之相似的《永乐大典》所载《顺天府志》残帙的编制体例,变通标目,立为城池街市、朝堂公宇、台谏叙、工局仓廪、额办钱粮、太庙、祠庙仪祭、寺观、河闸桥梁、古迹、大都东西馆马步站、人物、名宦、学校、风俗、岁纪、物产、属县等十八目。经过这样一番工作,见于现存文献的《析津志》逸文虽未至搜罗无遗的地步,其遗落者也寥寥无几了。《析津志辑佚》出版,为北京史地研究提供了一种珍贵的文献。

20世纪90年代,“北京古籍丛书”也出版了诸多精品。如《佳梦轩丛著》,系由首都师范大学历史系雷大受先生校点,雷先生是著名的明清史专家,又是地地道道的“老北京”,他根据多种文献对本书底本进行校订,改正了不少原书讹误之处。可惜的是,本书尚未出版,雷大受先生已经病逝。时任北京古籍出版社总编辑的杨璐先生以一联挽赠:“《丛著》须付梓,否则编辑何以为编辑;夜台望承风,看来先生毕竟是先生!”先生去世半年后,《佳梦轩丛著》点校本终于问世,堪可告慰雷先生于九原。

2001年,北京古籍出版社对既往的北京古籍出版成果重新进行梳理,选择了19种文献价值极高、学界有口皆碑的重要北京古籍,结集出版,共为25册,封面统一加上了“北京古籍丛书”的标志。与此批古籍出版几乎同时,北京古籍出版社还请赵朴老题写了社名,并特制了“北京古籍出版社”篆章,至北京古籍出版社撤销前,此章一直沿用,出现在多种北京古籍的封面上。

北京古籍出版社撤销后,“北京古籍丛书”又回到北京出版社名下。自2010年以来,“北京古籍丛书”继续蓬勃发展,先后出版了10余种北京地方文献,其中有北京历史人物的传记,如《畿辅人物考》《畿辅人物志》;有北京旧方志,如《漷阴志略》《光绪延庆州志 延庆州乡土志要略》;有北京市井生活、风土人情的记录,如《北平风俗类征》《都门汇纂》;有记述北京史地风物、奇闻异事的笔记,如《知寒轩谈荟》;有展现北京名胜风貌的作品,如《御制圆明园四十景诗》《西山名胜图说》;有接续《清代北京竹枝词》传统,反映一定时期内北京各方面景象的诗作,如《燕都杂咏》《旧京秋词》;有北京方言文献,如《京语解》《京腔偶释》;还有珍贵的北京地名史料,如《京师地名对》《燕京考古录》……在这一批新版“北京古籍丛书”中,学术价值最高、也最受学界好评的,当推《燕史》。

《燕史》是明代郭造卿所著的一部北京地方史,成书于万历年间。郭氏是福建福清人,嘉靖末年与入闽抗倭的戚继光相识,曾为他出谋划策。万历八年(1580年),郭造卿在戚继光力邀之下,北上蓟州,入其幕府,开始编撰《燕史》及侧重记述蓟镇历史和军事方略的《蓟略》。戚继光去任后,郭造卿在缺乏资金和人力支持的情况下,仍坚持将两书纂修完成,但由于两书均卷帙浩繁,没有得到刊刻的机会。万历十八年(1590年),认识到著作付梓无望的郭造卿携稿南归故乡,三年后去世,享年62岁。

《燕史》是一部内容宏富的著作,据郭造卿的文集《海岳山房存稿》所收《燕史》各篇序言和史论看,全书共分记、纂、表、谱、考、录、传、编八种体裁,归属于至少五十三个篇目(记二十六篇、纂一篇、表一篇、谱一篇、考六篇、录二篇、传一篇、编十五篇)。其卷数各家记载不同,黄虞稷《千顷堂书目》著录为120卷,但与郭造卿同时代的叶梦熊却说“成卷六百有奇”,叶向高为《海岳山房存稿》作序,也说“《燕史》多至数百卷”,这或许是因为郭造卿生前未能如愿将书刊刻行世,各家所见均为稿本甚至抄本,故所记卷数不同。相对而言,叶梦熊、叶向高与郭造卿同时并世,叶梦熊亲为郭造卿编纂的《永平府志》作序,叶向高则和郭造卿是同乡,两人所述的可信度应当更高一些。

《燕史》长期以抄本形式传世,连很多著名学者都不曾见过其庐山真面目,如朱彝尊编纂《日下旧闻》,就以不见《燕史》为憾。道光年间,刘喜海署理兴泉永道道员,在厦门旧绅家发现《燕史》旧本,遂请人借抄,成抄本8册,后请高锡蕃、周其慤校订,并作跋尾。刘氏抄校本只是《燕史》的部分残稿,仅存十记、三十五卷,记事始于西汉,止于唐末,且中有阙卷,其本至清末归于黄彭年,今已不知存佚,但大陆现存的三种《燕史》旧本,都是以刘氏抄校本为底本传抄而来的。

为整理出版《燕史》,出版社与整理者都付出了大量心血。负责整理本书的是北京师范大学古籍文献研究所的邱居里先生,她不仅以首都图书馆藏清抄本为底本,以福建省图书馆、北京大学图书馆所藏清抄本为参校本,进行了版本对校和标点,还逐条清查《燕史》各记卷的史料来源,取中华书局点校本《史记》至《元史》等23部纪传史,《资治通鉴》等编年史,以及其他相关书籍,校勘《燕史》全文,订正了抄本的大量讹误。同时,原各抄本十记排列无序,还有卷帙搀乱的情况,经由邱先生整理,才重新编次,厘正了各记顺序,以符合历史发展的实际进程。读者能够读到可靠的《燕史》排印点校本,与邱先生的精审工作是分不开的。

此外,邱先生还从《海岳山房存稿》中辑录了《燕史》的叙、辨、论一百四十五篇,约七万六千字,作为本书的《下编》。其中九篇叙和十三篇论,为《燕史》抄本已有,但考虑到郭应宠收录时曾作过删改,也为保持《燕史》叙、论的完整风貌起见,所以仍予保留。整理本将抄本以外的叙、辨、论与抄本合为一帙,充分展示了郭造卿《燕史》的多种体裁、丰富类目和大致内容,尽最大可能恢复了该书的原貌。同时,整理本还增加了二种“附录”,其一为著述题跋,选录郭造卿《海岳山房存稿》《永平府志》《卢龙塞略》三书的序跋六篇;其二为传记资料,收录郭造卿的墓志铭和行状,以便读者了解《燕史》的编纂流传情况和作者的生平。

编校此书,对北京出版社古籍编辑室也是一个考验。郭造卿读书甚博,引用极广,虽然邱先生在整理本书时已做了充分的引文检核工作,但复核引文出处,对于责任编辑来说,仍是颇费功夫的一件事,遇有疑问,常需多方寻讨,方敢落笔。其他校正文字、标改异体等工作,与此相较,尚属余事了。在整理者邱先生极为耐心的指导下,此书终能如期出版,并于2015年荣获全国古籍图书一等奖,成为“北京古籍丛书”书系中的又一部扛鼎之作。

近年来,北京古籍板块越来越多的产品使用了文津出版社社牌。“北京古籍丛书”的部分产品,尤其是“北京舆图丛书”“名典名选丛书”等,使得文津出版社的古籍特色越来越凸显。

“名典名选丛书”

北京作为历史古都和全国文化中心,文脉绵长,是中华文明连续性、创新性、统一性、包容性、和平性的有力见证。北京地方文献如此丰富,所以“北京古籍丛书”虽经60多年发展,但仍有广阔的发展空间。继续遴选书目,整理出版北京地方文献,发展壮大“北京古籍丛书”及其相关书系,为研究北京史地提供更多更好的资料,仍将是未来北京出版集团古籍出版工作的重中之重。百尺竿头更进一步,接下来的工作将是更加艰难的,但我们相信,北京出版集团的“北京古籍丛书”这一品牌,定将为弘扬中华优秀传统文化做出新的更大贡献。