小年快乐

小年已至

春节的脚步渐近

大街小巷的年味儿越来越浓

这是归乡的信号

更是团圆的序曲

北京出版集团 “新春特辑”专栏

在这个充满期待的日子

与大家见面了!

你的归期定了吗?

是否给家人都备好了年礼?

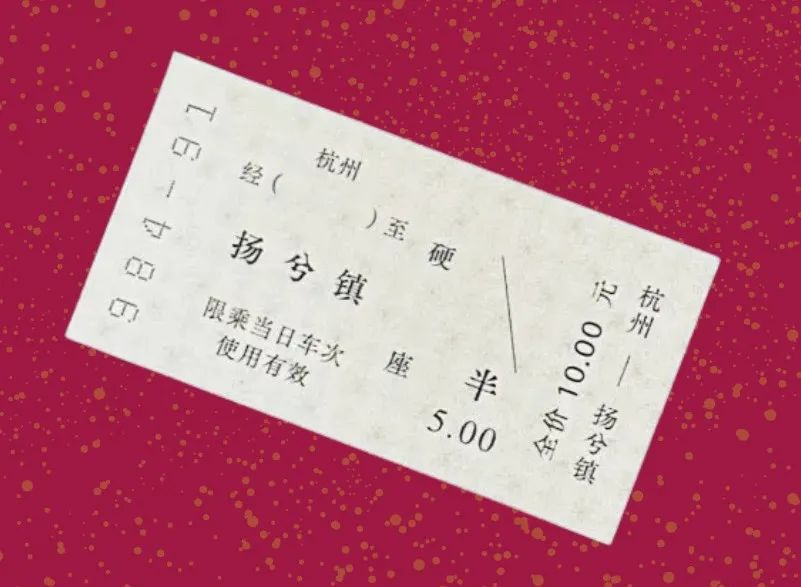

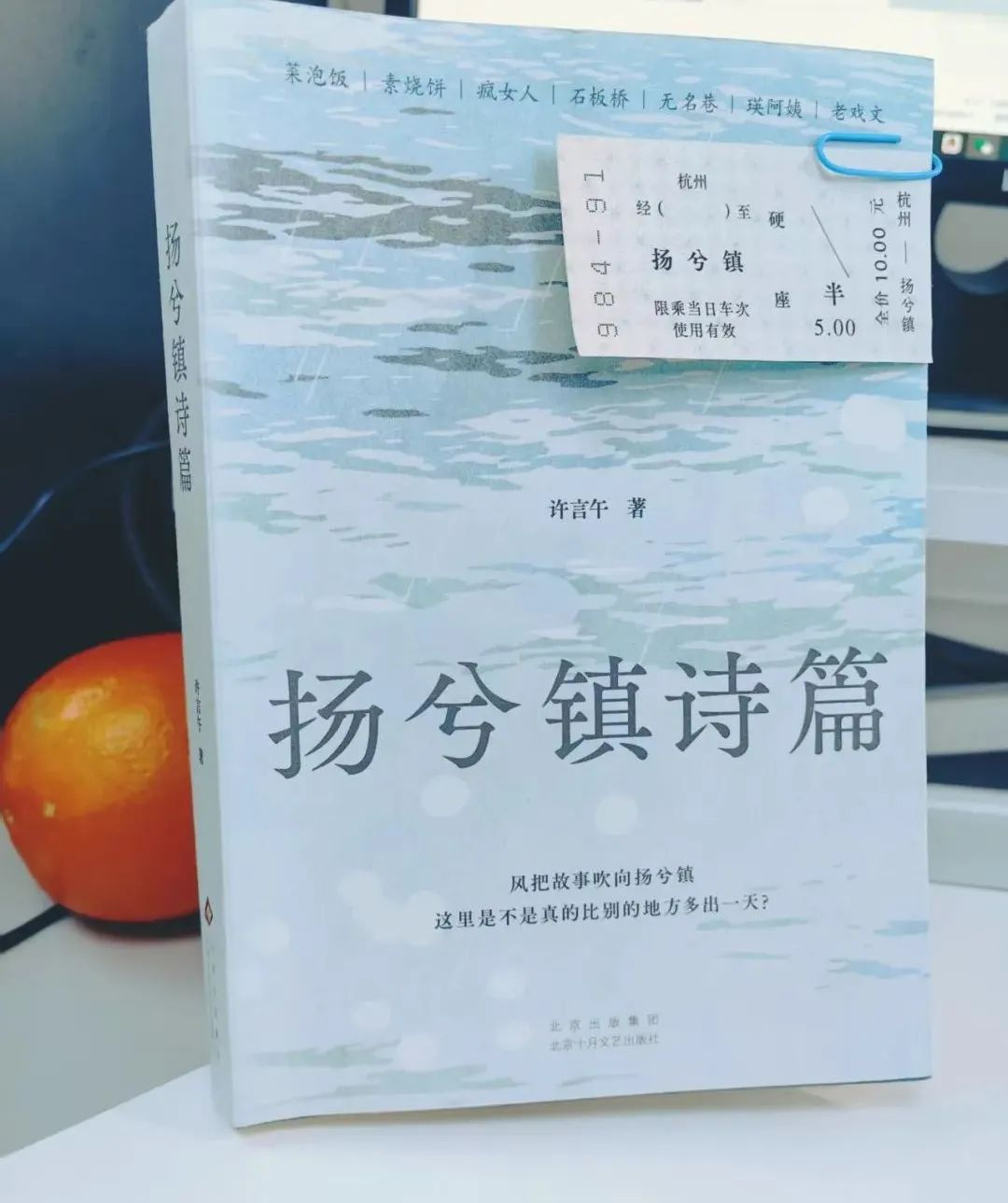

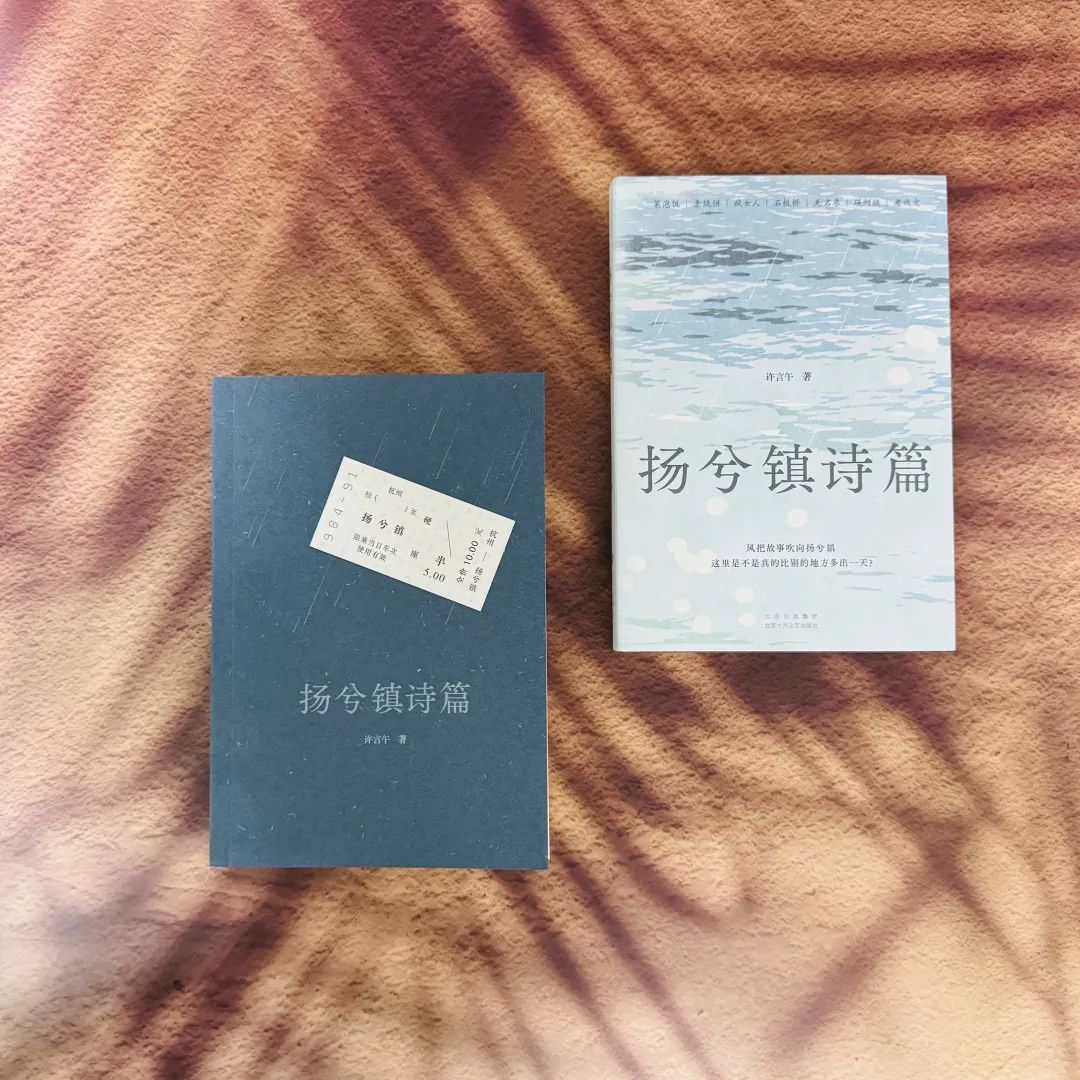

今天,送你一张去“扬兮镇”的“车票”

伴随《扬兮镇诗篇》

让我们回到故乡的小镇

细细品味那些

少时未曾领悟的人间烟火

送给家人的书香年礼

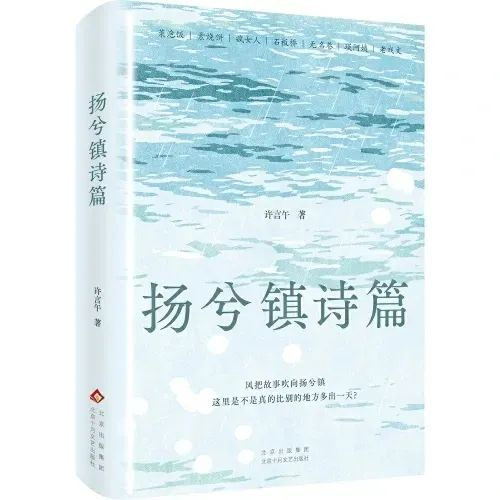

《扬兮镇诗篇》

许言午 著

北京十月文艺出版社

《扬兮镇诗篇》——石板桥(有删节)

过年的热闹气氛,总体而言,扬兮镇是比不上周边农村的。但在某些方面,也不遑多让。比如年节期间的特色饮食,农村有的,扬兮镇可说一样不缺,甚至还多几个花样。

扬兮镇地处山区,有河有湖(东南方向三公里外接邻一个水产丰饶的大湖)。以自然条件论,百姓的灶台上,理应不缺山货水鲜。但相比周边其他地区,这一带还是穷。早些年,每逢春节前后,偏远山沟里就会跑出来一些人,以孤寡老人居多,背着打满补丁的青布包袱,拿着大碗,到镇上穿街走巷地要饭。张咏、丁晓颜这代人的童年记忆里,仍存有要饭老人的悲苦形象。改革开放后,过年时村民外出要饭的现象,方才逐年减少,直至消失。镇上居民们的生活,历来都还过得去。以前受恶劣的交通条件所限,与外部富裕地区接触少,相对而言也更易知足。

在饮食口味方面,扬兮镇、郁川镇一带的人普遍爱吃辣,甚至到了无辣不欢的程度。以下要介绍的一种扬兮镇年节食品,与辣就有着密不可分的关系。

前面提到过,张咏爱吃苏冬丽煮的米羹。米羹是这一带最为著名的地方特色食品。当地人习惯在过年时制作米羹,因而米羹也象征着年节气氛。当然了,如果你不嫌麻烦,一年四季都是可以煮米羹吃的,无须等到过年。

关于米羹的起源,有两种说法。

一说是朱熹发明的。朱熹是大学问家,喜欢四处讲学,足迹遍布江南,曾到过扬兮镇,在当地书院开讲圣人之道。周边一带的读书人风闻云集,一窝蜂跑来听朱老师吹大牛。到饭点了,学生们大老远跑来给您捧场,老师好歹管顿饭嘛。可一时半会儿,上哪儿找那么多米煮饭?朱老师灵机一动,想出个好办法,教人把米磨成米浆,放入各种干菜、调料,煮成一大锅。于是,世上诞生了第一碗米羹。

另一说大同小异。传闻古时候,扬兮镇一带遭遇灾年,闹饥荒,米不够吃,百姓饿肚子。当地一位秀才,又是灵机一动,想出个好办法:详见上文朱熹段落。

以上两种米羹起源说,流传甚广,有一相同点:都是读书人急中生智,搞出来这么个名堂。可惜均无从考证。

对此我是持有异议的。我从小就认定,米羹是我奶奶发明的。依据是她老人家不识字,一辈子就知道围着灶台转。而且,她煮的米羹实在是不怎么好吃,比左邻右舍都要逊色,很像是初创者的手法(一样东西刚发明时,总是比较粗糙的)。当然,我的这个米羹起源说同样不可考。小说家言,诸君姑妄听之。

……

腊月廿四,是扬兮镇的小年。这一带有几个不同的小年日,有的人家过廿四,有的过廿六,还有的过廿八。甚至同一座村子里,不同的姓氏,也是各过各的小年。扬兮镇的居民,则是统一过廿四。

当地人对过小年很重视。其情状,可视作对大年的彩排、预演,实打实地来,不糊弄掺假。这是对年节习俗的敬畏,即便最穷困的人家,也会尽其所能。小年夜晚餐桌上的菜色,除了数目不如大年夜丰富繁杂,几道传统大菜一样不缺,如炖蹄髈、炖鸡、红烧整鱼等等。当然还有米羹、米粿、粽子、年糕、麻糍等特色食品。

腊月廿四清晨,东边青灰色的天空才刚现出一抹红光,张瑛便拎着一只装满米羹原料的红色小塑料桶出门了。

文化贺新年,新春书香浓!

为充分满足广大市民精神文化需求,营造书香和谐的节日氛围,北京出版集团策划推出“品读北京”迎春惠民读书月系列活动,集中展示展销百余种反映古都风韵、首都风范、时代风貌的北京文化类精品佳作。