小寒,是二十四节气中的第二十三个节气,也是元旦后的第一个节气。

冬至之后,冷空气频繁南下,气温持续降低,温度在一年的小寒、大寒之际降到最低。民谚:“小寒时处二三九,天寒地冻冷到抖”,这说明了小寒节气的寒冷程度。

在北方地区,小寒节气比大寒节气更冷,有“小寒胜大寒”一说;但对于南方部分地区,全年最低气温仍然会出现在大寒节气内。

小寒有三候

一候雁北乡

千山万水,大雁归乡

月光照耀着它的征途

还有你回家的那条小路

二候鹊始巢

喜鹊迫不及待地重登枝头

在吱喳声中筑下新巢

生机盎然就在不远

三候雉始雊

雉鸡开始尽情地高声啼叫

为寻求亲密的伴侣

加入了自然的大合唱

小寒有习俗

“寒冬腊月盼新年。”在腊月里,人们开始忙年了。故而小寒的民俗多与迎新年有关。

采购年货

进入小寒,年味渐浓,“小寒大寒,杀猪过年”“小寒忙买办,大寒贺新年”。人们开始办年货,制腊肉,剪窗花,写春联,买年画,大扫除,备新衣……要做的事太多,迎接新春到来的忙碌与喜庆也荡涤了冬日的严寒。

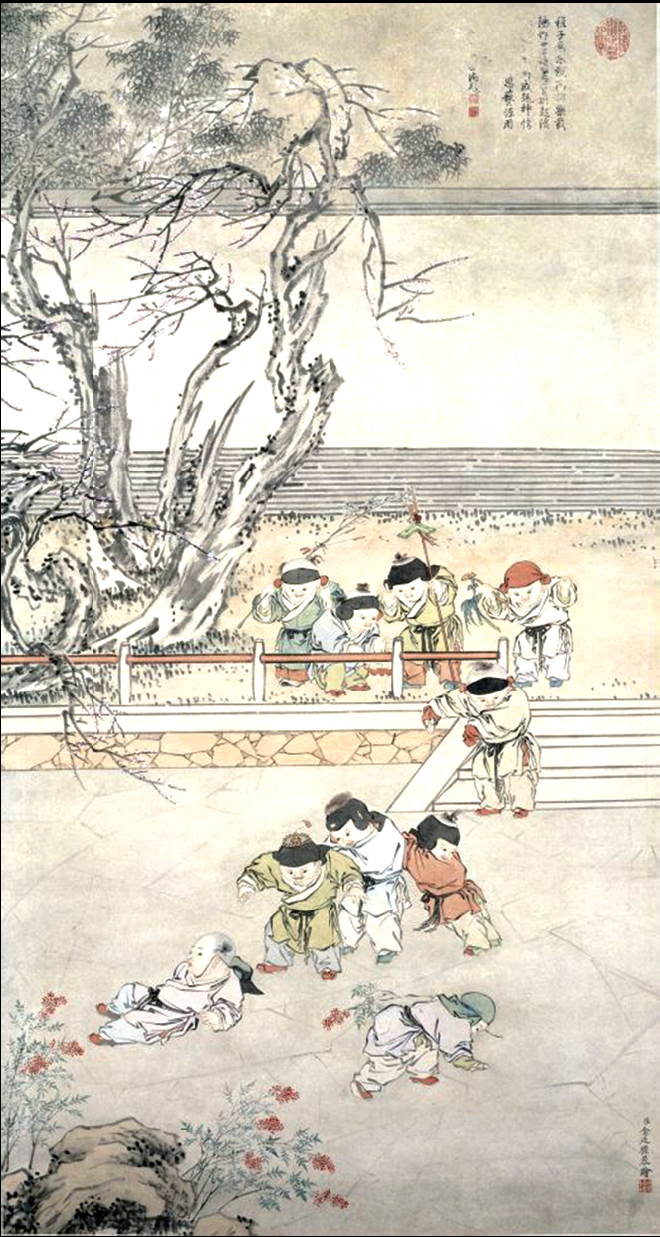

冰戏

冰戏,又称“冰嬉”,在古代是一种带有节令特色的冰上体育活动。寒冬季节,北方地区冰冻三尺,不但冰面厚实,而且结冰持续时间长,逐渐形成冰戏的习俗。清代将其视为“国俗”,乾隆皇帝说“冰嬉为国制所重”。每年从八旗官兵中挑选“善走冰”的能手入宫训练,冬至到“三九”时在西苑冰上举行冰嬉。皇帝率王公大臣等前往观看,赛后皇帝分等次,恩赏银两。

清代民间的冰嬉

郭磊

我国北方先民的冬季生产生活实践中,形成了不少冰上运动的习俗,如东北地区的“踢行头”“钻辘冰”等。清军入关以后,他们将关外的一些冰上生活习俗带到北京,丰富了北京冰上活动的内容。乾隆年间,受宫廷开始举办冰嬉盛典的影响,民间的冰嬉活动逐步增多。嘉庆初年《燕台口号一百首》有诗写道:“河头冻合坐冰床,偷得舟行陆地方。更有抛球人夺彩,一双飞易欲生芒。”并有注解:“冬月冰坚,以平板作床状,下用二足裹以铁,一人引绳,名‘冰床’,亦曰‘拖床’。又尝于冰上弄球掷彩,为冰嬉。”可见此时民间不仅有传统的冰床,更有人在冰上玩掷彩毯的游戏(即冰上抢球),还有人在冰上穿着鞋滑冰。

乾隆二十六年(1761年)徐场绘《日月合壁五星联珠图》(局部)中的冰床

乾隆年间金廷标绘《冰戏图》轴,故宫博物院藏

图文节选自《清代冰嬉考》,郭磊著,北京出版社

推荐阅读

《清代冰嬉考》

郭磊 著

北京出版社