本期作者为北京出版集团北京工艺美术出版社青年编辑刘阳。让我们与他一起,看国礼背后的中国技艺,感悟非遗工艺的传承发展。

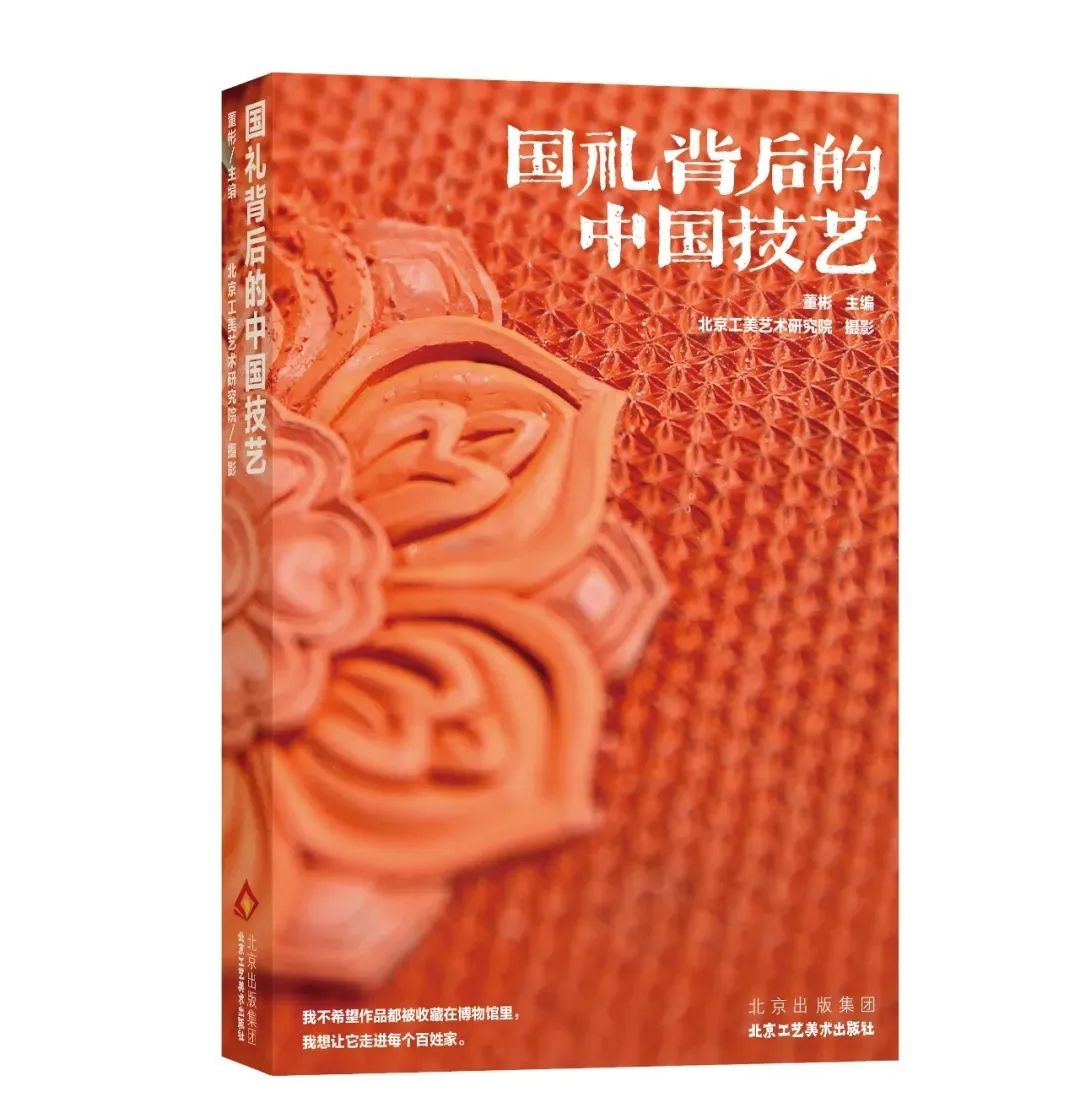

《国礼背后的中国技艺》

董彬 主编

北京工美艺术研究院 摄影

北京工艺美术出版社

跃然纸上的匠心与传承

文/刘阳

那一刻的惊讶,就像是你无意中仰望星空,却看到了一颗正划过头顶的流星,这东西是真实存在的,也是之前无法想象的,直到你面对它……回忆第一次见到国礼,正是如此感受。

“在厚度仅有0.6毫米的银片上,进行上百万次錾刻敲击,不能半途停下,錾透一次就是前功尽弃……”

“编中国结的时候,得用火软化银丝,在退火软了后,没凉的时候往里编……但这样做出来的质量非常好,没有任何损坏。就是手上起了好多泡,烫坏了……”

第一次读《国礼背后的中国技艺》这本书,我久久不能平静,它不仅告诉了我们工匠精神对年轻奋斗者的意义,更向我们展示出了一条关于发展、传承与希望的脉络。在京的工艺大师以各自独特的方式,将技艺背后的故事娓娓道来,他们的话语中流露出对传统的尊重、对创新的渴望,以及对未来的期许。这些共通性,让这部作品焕发出了别样的光彩。

发展

在做2014年APEC峰会国礼《四海升平》时,总工艺师郭鸣带队下乡寻找“画珐琅”的手艺人,在河北景县下的一个村子里找到了省级传承人,经过一段时间的尝试和磨合,最终圆满完成了任务。传统工艺品的制作周期往往较长,需要匠人投入大量的时间和精力。匠人们也意识到了这一点,他们通过创新设计、优化工艺流程等方式来降低成本,同时保持作品的艺术价值。

在书中,我们可以看到,国礼的制作也已经用到了3D打印技术和激光技术。然而,这种创新也需要匠人具备深厚的传统文化底蕴和技艺基础,否则就会失去传统技艺的特色和精髓。良性的传承依旧是工艺美术的重中之重。

传承

采访中国工艺美术大师袁长君时,其女儿袁佳君子也在场,当谈到女儿澳门学习归来为何要从头开始学花丝技艺时,袁佳君子说,父亲也曾对这件事抱有顾虑。工艺美术的传承不只有聚光灯下的光辉灿烂,艰苦与修行才是工艺美术的内核。在袁长君看来,花丝镶嵌虽然是一门技艺,但并非一条轻松的道路,他深知这个行业的不易,以及市场竞争的激烈。因此,他可能担心女儿在投入大量时间和精力后,无法获得相应的回报。这些技艺的传承人们,往往都经历了与袁长君相似的心路历程:既希望技艺能够得以传承,又担心年轻人无法承受其中的艰辛与压力。然而,值得庆幸的是,越来越多的年轻人开始关注并投身于传统技艺的传承与发展中。他们带着新的创意和理念,将传统技艺与现代审美相结合,为传统技艺注入了新的生命力。这些年轻人的加入,不仅为传统技艺的传承带来了新的希望,也为技艺的未来发展开辟了新的道路。

希望

年轻的设计师们,如国礼设计师吴燕、宋玉,他们虽然从业年头不长,但同样在技艺上展现出了非凡的才华。吴燕的特点在于细腻、华贵且充满大方的设计风格,这在她参与设计的《绽放共荣》捧盒中得到了充分体现。尽管捧盒已有珐琅、雕漆、陶瓷结合花丝等多种精美形式,但吴燕依然能在如此高的基础上进行创新,展现出了她强大的设计能力和心理素质。宋玉则是一位“85后”年轻有为的设计师,她的风格更为现代且充满活力,同时也不失传统工艺的韵味。她非常注重创新,希望自己的作品能够与众不同,打破人们对传统工艺美术的固有印象。

这些年轻的设计师们,在传承中不断创新,将传统技艺与现代审美相结合,赋予了作品新的生命。他们不仅关注技艺的传承,更关注技艺的普及与推广。王晶晶在书中提到,他们团队通过衍生品的设计与生产,让工艺美术真正走进寻常百姓家,这种让传统技艺融入日常生活的理念,无疑为技艺的传承与发展开辟了新的道路。

《国礼背后的中国技艺》不仅首次讲述了国礼背后的故事,更是一部映射中国工艺美术行业发展方向,展现工美人梦想、热爱与坚持的心灵史诗。它让我们看到了中国工艺美术的博大精深与无穷魅力,更让我们感受到了那些隐藏在国礼背后的匠人们那颗滚烫的匠心与那份沉甸甸的责任感。期待在未来,我们能真正与“国礼”有交集。

我们诚挚地邀请每一位京版青年加入“青春书评”的大家庭,我手写我心,用笔触记录阅读的点滴感悟,用声音传递知识的力量。