编者按

近日,著名作家肖复兴新作《天坛新六十记》面世。天坛曾是明清两代帝王祭天的地方,现如今却是普通百姓游玩的打卡胜地。今天继续连载《天坛新六十记》,邀请读者朋友们一起领略皇城下寻常百姓的生活点滴。

暖阳下打个盹儿

通往百花亭的甬道两旁,有不少椅子,春秋两季,天好的时候,常会有北京人坐在那儿晒太阳。其中,总会有抱着袖珍收音机的老人,在听曲,听戏,听相声评书,或听新闻广播。

收音机,都是老式的,上面像独角兽伸出根不长的天线。这样老掉牙的玩意儿,年轻人是不屑一顾的,只有老人还抱着它听,舍不得丢掉。疫情之前,在这里,我常常见到不少老人,或抱着它,或把它放在椅子上,放在地上,自己靠在椅背上,眯缝着眼睛听。有人还随着乐曲一起摇头晃脑,手上打着拍子,口中念念有词,怡然自乐。看那些掉了漆皮,有的天线用胶布绑着的收音机,觉得时光回溯,定格在遥远的岁月里。

我一直很奇怪,为什么他们一般都爱坐在这里听收音机呢?天坛地方很大,有椅子的地方很多,在别处,很少见到这样的情景。想想,这里相比较其他地方,显得清静一些吧。不要说祈年殿游客如织,就是前面的百花亭和不远处的双环亭,人也不少,比较嘈杂。西天门前,通往丹陛桥的大道两旁,椅子一个挨一个,也常会坐着不少老人,但那里人来人往,看人行,听收音机确实不灵,面前的空场太大,不拢音。

有时,我也会想,为什么不在家里听呢?大约家里也不清静吧?居住附近的人,有不少还住在胡同的平房里,家里就更拥挤。即使附近住楼房的,大多也是平房拆迁后的回迁户,能够买得起商品房住的不多。到天坛里来听,多开阔呀,有清风吹来,有花香飘来,自己仿佛一下子阔了起来,自然更是惬意。

初夏来临的时候,西府海棠的繁花早已落尽,看花的人散去,加上今年年初疫情,游人比以前更稀少,这里越发显得安静。来这里的老人也比往前少了。那天中午,我找了个空椅子坐下,因为对面椅子上坐着一个老爷子,我准备画他。老爷子很富态,心宽体胖,穿着件摄影师常穿的那种驼色的马甲,抱着个收音机,像抱着个宠物,贴在耳边亲热地摩挲。

这样的场景,以前常见,今年是我第一次见到。四周除了我们俩,没有一个人,显得分外幽静,仿佛阔别久远的情景闪回,让我有种格外值得珍惜的感觉。明朗的阳光,在老爷子的脸上和耳边的收音机上闪动跳跃,反着一闪一闪的光亮,想起川端康成描写阳光那漂亮而难忘的句子:“泼洒在竹叶上的阳光,像透明的游鱼,哗啦啦地流泻在他的身上。”难得的昔日重现,老爷子脸上的阳光都有了声响。

收音机的音量挺大,我都能听得真真的,只是听不懂,像是戏曲,唱的是吴侬软语,我不知道是什么曲种,唱的又是什么内容。老爷子听得聚精会神,把收音机使劲儿凑在耳朵边听。显然,耳朵有些背了。

他就这样倚靠在椅子背上,一动不动,津津有味地听着。对于我这样画画稀松“二把刀”的人,这样的姿态最方便画了,我可以画得从容些,免得他一动,变换了姿势,弄得我捉襟见肘。

大约半个来小时,画得差不多了,忽然发现,老爷子的手一松,收音机滑落下来,轻轻地落在胸前。老爷子的肚子突兀,像座小山包,挡住了收音机继续的滑落。我看清了,老爷子睡着了,暖阳下,凸起的肚子一起一伏,均匀的呼吸,像微风吹起水中的涟漪。我猜想,只是打了个盹儿,过不了一会儿就会醒。不知道这片刻的梦中,老爷子会梦见什么?

收音机,哇哇地还在响着,像是青衣哼哼呀呀婉转在唱,不知道唱的什么。

推荐阅读

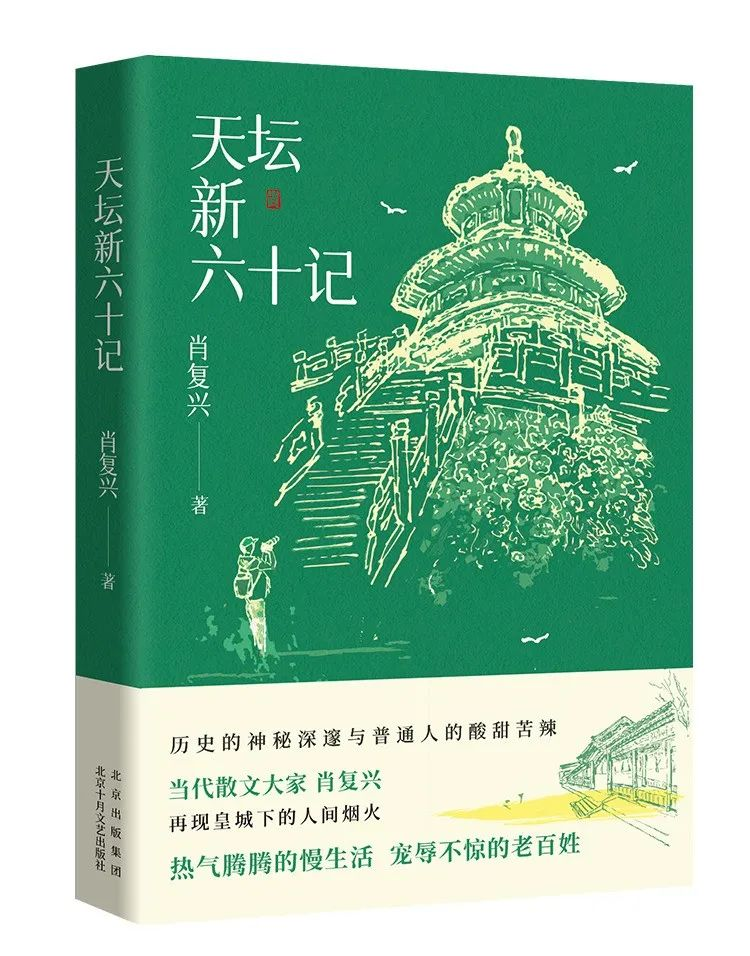

《天坛新六十记》

肖复兴 著

北京十月文艺出版社

肖复兴,北京人,毕业于中央戏剧学院。在北大荒插队六年,在大中小学任教十年。曾先后任《小说选刊》副主编、《人民文学》杂志副主编、北京市写作学会会长、中国散文学会副会长。著有各种杂书百余部。曾获全国、北京和上海文学奖及中国好书奖、冰心散文奖、老舍散文奖、朱自清散文奖。

本书并不是介绍天坛历史或书写天坛风景的导览之书,而是作者借在天坛写生的机会,贴近公园里的普通百姓、平凡草木,将来往于此的寻常百姓的生活点滴、人生际遇,一一记录,构成一幅当下市民生活百态图。